di Rudy Carpegiani e Sveva Siniscalchi – Genoa News Chronicle / Io, reporter

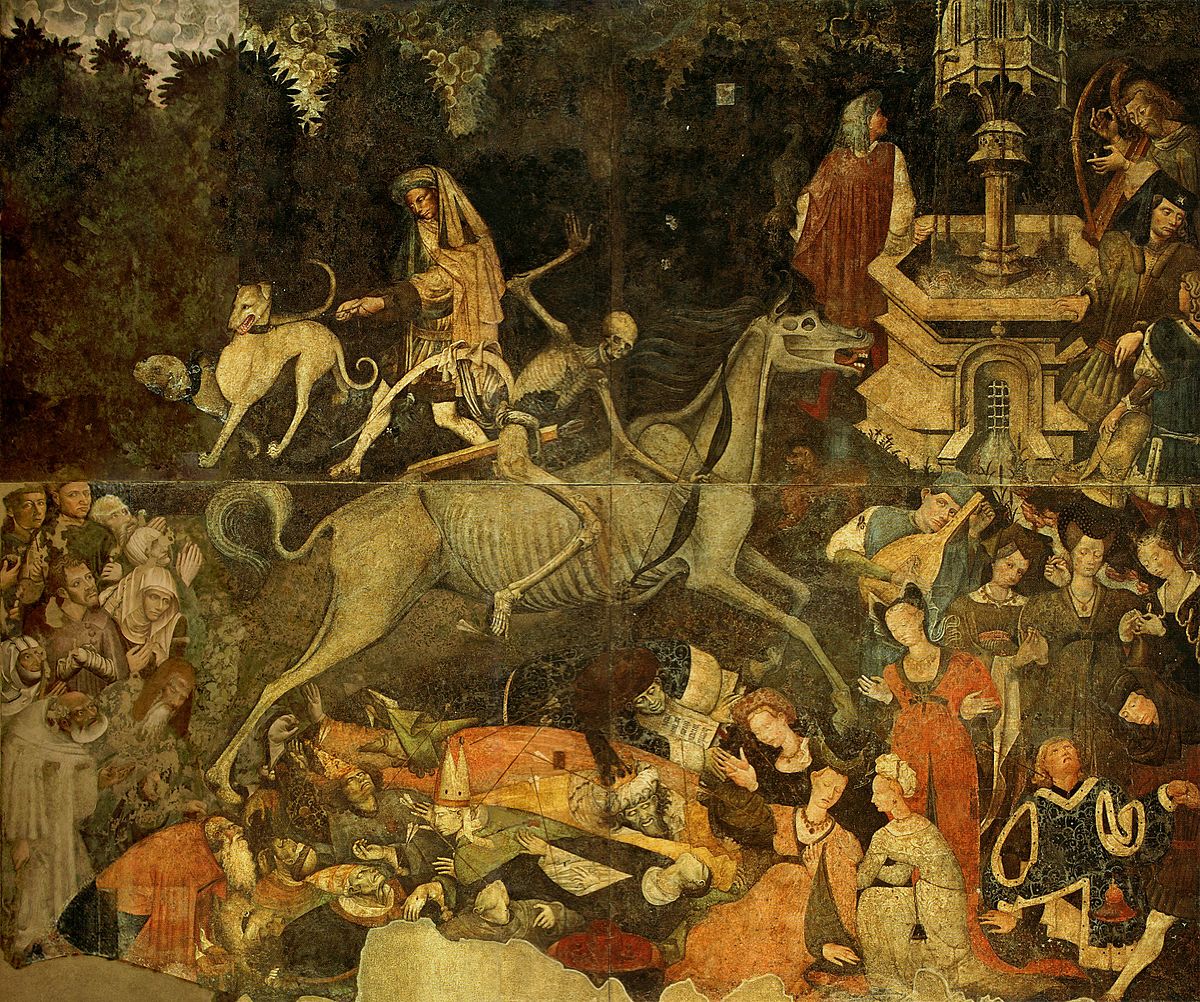

Oh tragedia funestissima sopra quante da’ furori dell’ira divina ne sia state celebrate al mondo! Vedrai qui il ritratto dell’inferno stesso, ne saprai immaginarti, che l’inferno abbia horrori simili

Arnold Bocklin – Die Pest (1898)

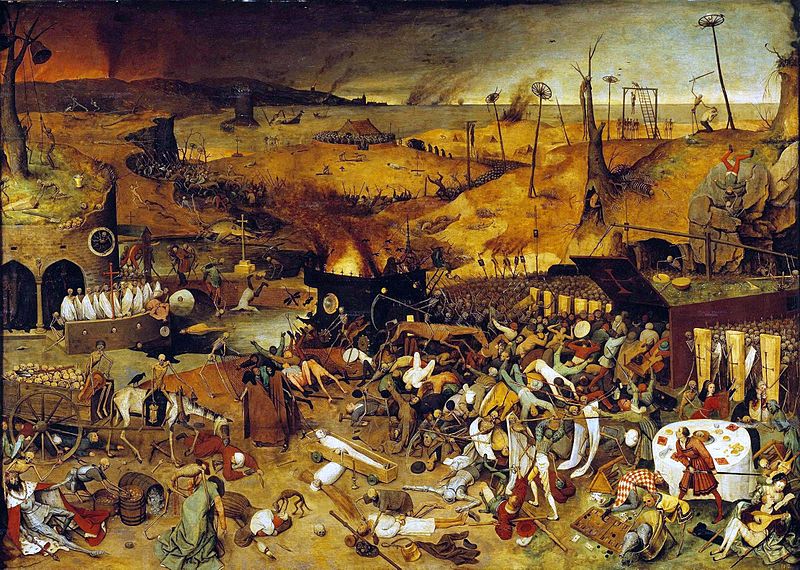

“Inesorabile, allucinante, mostruosa, la peste ha crocifisso l’umanità per millenni, su di un incomprensibile Golgota. Flagello per eccellenza, la peste esprime quel potere che le aveva riconosciuto l’Apocalisse, di sterminare un quarto della Terra. Nessun altra malattia, nessuna catastrofe ha altrettanto profondamente segnato l’umanità quanto la peste. Con i suoi milioni di morti, con le conseguenze di un simile salasso, con gli sconvolgimenti provocati, la peste ha modellato il mondo”

Con queste parole Henry Mollaret, il massimo esperto di peste scomparso nel 2008, descrive la natura sinistra del morbo che per secoli ha terrorizzato il genere umano uccidendo più che tutte le guerre messe insieme.

Maledizione ancestrale, castigo assoluto, prima contaminazione letale tra uomo e animale. Infinitamente più letale della febbre spagnola di ieri e del coronavirus del nostro tempo.

Sin dall’antichità la peste, boia dell’umanità, colpisce a ondate raggiungendo la sua massima potenza sterminatrice nel Medioevo. Emblematico il caso di Genova che dopo il Mille viene assalita dalla peste ben nove volte: negli anni 1348, 1383, 1481, 1493, 1528 e ancora più tardi nei maledetti bienni 1579-80 e 1656-57 quando un’epidemia particolarmente aggressiva, finisce per spopolare la Superba rendendola simile a una città di spettri e di pazzi.

E’ vero, la peste ha modellato il mondo e lo ha fortificato: ha cancellato generazioni di uomini, bloccato le economie, interrotto le guerre, fermato le nascite; ha svelato eroismi e miserie umane. Ha prodotto perfino ricchezze inaspettate: pensiamo alle eredità piovute sui fortunati sopravvissuti o sui risanati (quei pochi guariti diventati immuni), la categoria più invidiata della terra.

Ma quando si interrompe la peste? In che modo viene dominata? Per comprendere il morbo occorre partire da una data. Nel 1727 la circolazione della peste bubbonica in Europa si blocca grazie ad una guerra insolita e atroce, combattuta non da uomini armati, ma da orde scatenate di topi.

L’INFERNALE BATTAGLIA DI ASTRAKAN E LA FINE DELLA PESTE

Breve premessa: oggi sappiamo che a generare la peste è un batterio, il Pasteurella pestis, che viene trasmesso dalle pulci annidate nella pelliccia dei ratti neri. I roditori sono dunque i primi ad essere infettati, ma sono le pulci a trasferire il bacillo nel sangue dell’uomo dove prolifica rapidamente e attacca le ghiandole linfatiche, provocando i caratteristici bubboni.

In un periodo lunghissimo, compreso tra la peste di Giustiniano del 542-544 e il 1727, l’agile ratto nero, dal muso appuntito, dalle ampie orecchie e dalla lunga coda, domina, senza rivali, l’Europa. Si è moltiplicato e ha diffuso il morbo. Il suo sangue è stato serbatoio e terreno di coltura dell’infezione e si può affermare che la storia della peste è la storia del topo nero.

Ma attenzione, allo scadere del Seicento il predominio del topo nero giunge al tramonto. In Asia, a partire dalla fine del secolo, si impone, infatti, un altro tipo di roditore, il “rattus norvegicus” o ratto delle chiaviche, una pantegana di colore grigio scuro, dal muso tozzo e dalle orecchie minute. Con i suoi 400-500 grammi è grosso il doppio rispetto al ratto nero ed è in grado di combattere alla pari anche contro i gatti più audaci; sempre alla ricerca di spazio vitale è un implacabile conquistatore. Nelle steppe si riproduce ad una velocità spaventosa e colonizza l’immensa regione compresa fra il Tibet e la Mongolia.

La sua avanzata verso ovest è inarrestabile. I testimoni del tempo descrivono una migrazione di proporzioni eccezionali: milioni di massicci topi grigi norvegesi premono ai confini orientali dell’Europa. Nell’estate del 1727 l’immondo esercito passa a nord del Mar Caspio, raggiunge il fiume Volga e lo valica nei pressi di Astrakan, subendo però enormi perdite. Migliaia di pantegane trascinate dalla corrente, annegano, ma la stragrande maggioranza, forte e resistente, riesce a nuotare fino all’argine opposto. E’ un’offensiva davvero drammatica e ostinata: oltrepassato il Volga, i topi grigi invadono l’Ucraina e attraversano vaste distese di ghiaccio.

“Di fronte a me” – annota un cronista russo dell’epoca, Alexis Turgai, – “apparve all’improvviso un immenso campo in movimento, un campo di cadaveri di topi, che la corrente portava verso sud…”. Un altro studioso, Robert Delors, riferisce:

Nel 1727 le popolazioni residenti presso Astrakan, alla foce del Volga, vedono, sotto i loro occhi terrorizzati, milioni di ratti grigi, provenienti dall’Asia Centrale, attraversare a ondate successive il fiume Volga; il loro pellame ricopre le acque di un immenso mantello grigio, ondeggiante al ritmo dei flutti.

L’approdo in Europa della moltitudine di topi grigi norvegesi è l’ultimo atto prima dello scontro. I ratti neri, da secoli padroni del continente, si trovano improvvisamente a dover fronteggiare orde di grandi pantegane. La battaglia è tremenda, la più lunga e feroce che la storia ricordi.

I ratti neri e i ratti grigi sono divisi, peraltro, da profonde differenze comportamentali. Il ratto nero, particolarmente invasivo, familiare e domestico, vive da secoli a stretto contatto con l’uomo. Una condizione di naturale promiscuità che favorisce, inevitabilmente, la rapida trasmissione della peste. Il ratto grigio, al contrario, essendo più solitario, diffidente e fognaiolo, non trasmette il male. Proprio la sua innata predisposizione all’isolamento e la sua connaturata ritrosia lo renderanno l’inconsapevole alleato dell’umanità.

L’esito del conflitto epocale tra topi così diversi è segnato.

Sul fronte europeo si attestano i due schieramenti mossi da strategie opposte: i ratti grigi all’attacco per la conquista del territorio, i ratti neri schierati a difesa del loro habitat. Sul campo di battaglia, simile a una bolgia, si consumano micidiali duelli. I due “eserciti” rivali ingaggiano lotte sanguinose, senza esclusione di colpi. I topi più aggressivi mordono l’avversario alla carotide, facendolo morire, quasi sempre, per emorragia interna.

Alla fine le grigie pantegane norvegesi non solo sconfiggono i ratti neri, ma con manovre avvolgenti li annientano. L’avanzata dei vincitori è poderosa: nel 1740 i topi grigi dilagano in Russia. Annidati nelle stive delle navi sbarcano persino in Inghilterra. Nel 1753 entrano a Parigi. Nel 1803 colonizzano la Svizzera. In Italia, secondo il naturalista francese Georges Louis Buffon, i topi grigi approdano sul finire del Settecento attraverso i valichi della Savoia. Nel volgere di pochi anni conquistano tutta la penisola. All’inizio dell’Ottocento, in Europa, non si trova quasi più un solo ratto nero. I topi grigi norvegesi, nuovi padroni del continente, si insediano nelle fogne (ampliate e rinnovate dovunque, proprio in quegli anni, in un clima di fervore edilizio) e praticamente allontanano dall’uomo l’insidia della peste. Per questa ragione, la battaglia di Astrakan dovrebbe essere annoverata tra le più importanti della Storia. Le statistiche ci dicono che da quel fatidico 1727 non si sono più propagate grandi epidemie in Europa, almeno nelle aree invase dai ratti grigi. Le ultime residue pestilenze, infatti, colpiranno Malmoe in Svezia nel 1712, l’Austria nel 1713 e Marsiglia nel 1720.

La peste arretra e scompare dall’Europa perchè con la battaglia di Astrakan sono scomparsi i ratti neri che erano i primi portatori della peste. Il fatale anello della catena ratto nero + bacillo di Yersin + pulce|pidocchio + uomo = peste si è finalmente spezzato.

LA VITTORIA DELLA MEDICINA

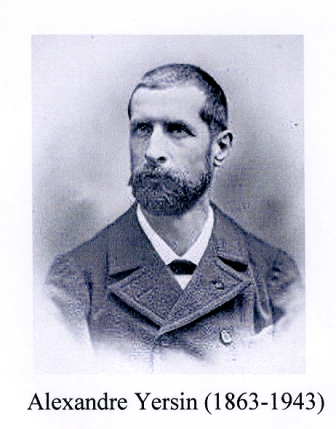

La cruenta selezione naturale tra topi non è stata l’unica arma contro la peste. La scienza medica, impotente di fronte al morbo, solo alla fine dell’Ottocento esce dalla sua lunghissima cecità alimentata da miti dottrinali a da un rigido empirismo. Dopo secoli di stallo e di ipotesi anche curiose, la medicina e la ricerca riescono a violare il segreto che aveva angosciato l’umanità dall’apparire della peste. Nel 1894 il batteriologo svizzero-francese Alessandro Yersin (quasi contemporaneamente al suo collega giapponese Shibasaburo Kitasato) scopre il bacillo, chiamato in suo onore Yersinia Pestis, causa prima della terribile malattia.

Nel 1896 alcuni scienziati francesi e inglesi intuiscono che le portatrici della peste, in grado di pungere sia il ratto che l’uomo, sono le cosiddette “pulci libere“, sensibilissime alle variazioni di temperatura. Malgrado queste scoperte sull’origine della peste, bisognerà attendere ancora molti anni per la messa a punto di terapie efficaci. Nel 1935 si individuano nei sulfamidici i primi farmaci capaci di limitare la mortalità (molti focolai erano ancora attivi al di fuori dell’Europa). Nel 1944, finalmente, con la scoperta di un potente antibiotico, la streptomicina, si trova il rimedio eroico e più efficace contro il morbo. Si precisano così gli aspetti clinici dell’infezione.

Sebbene le stragi del passato siano un lontano ricordo, focolai di peste sono ancora presenti nel nostro pianeta. Basti pensare che tra il 2010 e il 2015 hanno ucciso circa 600 persone su 3500 contagiati, principalmente in Madagascar, Namibia, Libia e India dove la peste persiste in “riserve” di roditori infetti (fonte: http://www.repubblica.it).

I TREMENDI TRE VOLTI DELLA PESTE

La scienza medica moderna ha individuato tre forme diverse di peste: la bubbonica, la setticemica e la polmonare. Le descrizioni che seguono contengono particolari raccapriccianti, ma rappresentano la chiave per comprendere la sofferenza e il terrore che il flagello ha seminato tra gli uomini nel corso dei secoli. Ecco perché i lazzaretti, i tristi ricoveri degli appestati, vengono solitamente accostati alle immagini più consolidate dell’Inferno.

La peste bubbonica è la più comune, la più nota. Il bubbone è il suo marchio caratteristico. Si tratta di una tumefazione di grandezza variabile (il volume massimo può raggiungere le dimensioni di un mandarino) che si annida nell’inguine, nel collo, nelle ascelle. Ogni bubbone è dolorosissimo. Quando si apre rilascia un pus di odore nauseante. La forma bubbonica – così tormentosa – è tuttavia la meno letale.

UN MEDICO INCIDE IL BUBBONE DI UN’APPESTATA

Nel Medioevo fino a tutto il Seicento, si incidono i bubboni, si praticano i salassi e si applicano impiastri vegetali.

Affresco anonimo, fine XV secolo – Cappella di S. Sébastien, Lanslevillard (Francia)

La peste setticemica è classificata come la forma più fulminante e tossica. Nessun bubbone, ma agitazione e delirio. La prognosi era infausta: si moriva in 24-48 ore.

Il bacillo della peste polmonare penetra attraverso le vie respiratorie. Il paziente, colpito da tosse, emette un espettorato di colore rosa o rosso vivo, ma non accusa dolori gravi. Eppure è questa la forma più micidiale e subdola. La peste polmonare portava alla morte nel 97% dei casi.

Le varie forme di peste sono spesso accompagnate da carboni (pustole piene di siero) e complicazioni nervose che portano a manifestazioni deliranti e maniacali. I malati colpiti alla psiche, i cosiddetti frenetici, venivano spesso legati ai loro letti per evitare suicidi, omicidi e atti di autolesionismo.

LA MORTE NERA DEL 1348

A metà del Trecento, dopo un periodo di relativo benessere, la vita delle popolazioni di tutta Europa viene sconvolta da una catastrofe epidemica di proporzioni inaudite, che avrà profonde ricadute, non solo a livello demografico, economico e sociale, ma anche sul pensiero, l’arte e la letteratura, e naturalmente sul sapere e sulla pratica medica. Nel XIV secolo la peste è una malattia relativamente nuova e misteriosa, ma poichè si è persa memoria delle ultime epidemie risalenti alla tarda Antichità, l’effetto che provoca è enormemente impressionante per coloro che vi assistono.

Negli ultimi secoli dell’Impero Romano scoppiano diverse epidemie: dal flagello sotto l’impero di Marco Aurelio (161-180 d.C.) alla famigerata “febbre antonina“, di cui è testimone il famoso medico Galeno. La peste non è certamente l’unica malattia letale. A partire dal VI secolo divampano periodici attacchi di lebbra, vaiolo, malaria e di un’altra malattia particolarmente sconvolgente per i suoi effetti allucinogeni: l’ergotismo, trasmesso attraverso un fungo presente nella segale, cereale largamente utilizzato nella preparazione del pane. E’ sempre la peste, tuttavia, a scatenare le paure più ancestrali e profonde. Nell’alto Medioevo, nel 542, una grave epidemia colpisce duramente Costantinopoli (l’attuale Istanbul), da cui il nome “peste di Giustiniano“. In seguito, dopo circa mille anni di latenza, il castigo torna ad infierire negli anni ’40 del Trecento. Più spietato che mai.

Nel 1333 il morbo ricompare nel cuore dell’Asia per poi diffondersi in larga parte dell’Oriente attraverso le rotte commerciali e i movimenti degli eserciti. Secondo un cospicuo numero di fonti si propaga, soprattutto, attraverso l’esercito mongolo che nel 1347 irrompe in Crimea per depredare la colonia genovese di Caffa. L’attacco fallisce, ma la peste si diffonde comunque tra gli assediati, anche perchè i guerrieri Mongoli, con una strategia di bio-terrorismo militare, contaminano i genovesi catapultando decine di cadaveri infetti al di là delle mura. | VIDEO |

Attraverso le navi della Superba il contagio segue le rotte del commercio marittimo. In questo senso, la peste del Trecento è anche una malattia “del benessere”, connessa – come accade quasi sempre per le malattie infettive – allo spostamento massiccio di popolazioni e di merci e a fenomeni come l’urbanizzazione, normalmente considerati uno specchio del miglioramento delle condizioni di vita. La peste, dunque, arriva in Sicilia, a Messina, attraverso navi genovesi provenienti proprio da Caffa, la roccaforte sul Mar Nero contaminata dalle forze mongole. Navi cariche di grano, ma anche di topi, pulci, pidocchi e ciurme in agonia.

Il morbo avvelena i porti italiani, in particolare, oltre alla Sicilia, Genova e Venezia e in seguito lo scalo di Marsiglia. Risalendo via mare e via terra verso Nord, la peste giunge in Inghilterra, attraversa la Germania e si propaga fino al Baltico, estendendo la sua venefica malombra in Russia. Inizialmente limitata alle città di mare, il morbo si dimostra feroce anche nell’entroterra, come nei casi di Firenze e Siena. In Francia e in Renania l’epidemia risale i fiumi. Di fronte al contagio, le autorità civili si sforzano di prendere misure adeguate, ma tutte risultano sostanzialmente inefficaci. Venezia, con la nomina di tre tutori della salute pubblica, è la prima ad emanare provvedimenti per arginare la diffusione del male, ma solo nel 1377, nella città di Ragusa, l’attuale Dubrovnik, si procederà alla prima organizzazione di una reale quarantena.

Ad accelerare la diffusione della peste nera le scarsissime condizioni igieniche dell’epoca: pulci e pidocchi infestano gli esseri umani. Le interazioni sociali e i “salti” incessanti di pulci e pidocchi tra i topi infetti e l’uomo sono i principali motori della pandemia.

Sul fronte terapeutico i rimedi sono scarsi. Consistono nella flebotomia e nei cauteri applicati ai bubboni. Sul piano collettivo, invece, si tentano, (soprattutto a Venezia) forme di isolamento dei malati e delle merci provenienti da zone sospette.

In varie città si adottano misure di pulizia volte alla purificazione delle “arie” corrotte, l’unico intervento che presenta una minima possibilità di successo. Ne parleremo diffusamente più avanti, nella trattazione della grande peste di Genova del 1656-57.

Solo quella prima ondata di contagi pestiferi cancella un terzo della popolazione europea e paralizza le attività produttive. Il bilancio finale della strage provocata dalla grande peste di metà Trecento si attesta verosimilmente tra i 25 e i 30 milioni di morti. Per offrire un raffronto statistico, basti pensare che le vittime della Prima Guerra Mondiale, uno dei conflitti più sanguinosi della storia umana, si stimano in 16 milioni di caduti e più di 20 milioni tra feriti e mutilati.

Il crollo demografico che segue la Peste del 1348 sarà colmato solo un secolo più tardi. I dati della sciagura sono impressionanti:

In 100 anni l’Europa passa dai 73 milioni di abitanti del 1300, ai 45 milioni del 1400. Nello stesso periodo l’Italia crolla da 11 a 8 milioni di abitanti!

L’Europa sarà sconvolta da altre incursioni della pandemia. Dopo quella devastante del 1348-51, la peste tornerà a colpire con cadenza decennale fino al 1400. Per il genere umano la peste non sarà più spaventosa sorpresa, ma dolorosa ricorrenza.

CHI POTEVA, FUGGIVA

Cito, longe, tarde

Nella rete del morbo cadono persone di ogni estrazione sociale e di ogni età e generalmente non è possibile trovare scampo: i sistemi sanitari e di pubblica igiene non sono in grado di arrestare il contagio ed evitare la morte. Fuggire al primo manifestarsi dell’epidemia e non tornare indietro è la forma più ricorrente di prevenzione. I medici del tempo suggeriscono le sole tre azioni efficaci contro la peste: “cito, longe, tarde“, fuggire subito, andare il più lontano possibile e tornare il più tardi che si può…Chi può, quindi, fugge; terrore, spavento e diffuso senso di morte mettono a dura prova il tessuto sociale. I malati vengono abbandonati a loro stessi.

Tra le più alte e celebri descrizioni delle ricadute sociali della peste, alcuni passi della cornice introduttiva del Decameron, il capolavoro di Giovanni Boccaccio:

Uomini e donne abbandonarono la propria città, le proprie case, i lor luoghi ed i lor parenti e le lor cose, e cercarono l’altrui o almeno il lor contado, quasi l’ira di Dio, a punire l’iniquità degli uomini, con quella pestilenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura della loro città si trovassero, commossa intendesse…E lasciamo stare che l’un cittadino l’altro schifasse, e quasi niun vicino avesse dell’altro cura, ed i parenti insieme rade volte non mai si visitassero e di lontano; era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava, ed il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volta la donna il suo marito, e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri e’ figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano.

Il terrore provocato dal morbo porta spesso alla ricerca di capri espiatori, ritenuti dalla collettività i responsabili del contagio. Si scatenano, così, le persecuzioni e i linciaggi contro fantomatici avvelenatori (gli untori di manzoniana memoria) individuati negli elementi più deboli della società. Durante le pestilenze si rafforzano pregiudizi e discriminazioni. Nelle società medievali i “diversi” – malati, donne erboriste sospettate di stregoneria, eretici, disabili, ebrei, attori, prostitute, girovaghi, folli – sprofondano spesso nell’emarginazione fomentata dalla pubblica condanna. Non di rado il malato o il deforme sono considerati i bersagli di una meritata punizione divina per i peccati commessi. Le comunità li ritengono individui segnati da Dio e quindi esseri impuri da biasimare ed evitare.

Nonostante l’emergere di questo lato oscuro, nella maggior parte dei casi documentati, la “vita civile” prosegue ostinatamente. I fenomeni di allentamento e disgregazione dei vincoli familiari, denunciati nel corso del Trecento da numerosi testimoni (tra cui Boccaccio), sono episodici e di breve durata. Di fronte al male il tessuto sociale e civile mostra, generalmente, una sufficiente coesione. In effetti l’Europa, seppur tra enormi difficoltà, riesce a riscattarsi rapidamente dalla tragica crisi e dal caos del 1348, ricomponendo un nuovo ordine che darà vita alla Rinascita dei 150 anni successivi.

La peste rappresenta per ogni società una durissima prova. Le fonti cristallizzano scenari spaventosi. Lo spettacolo offerto dalle città appestate è straziante. Distese di cadaveri insepolti, disordine, fetore, sporcizia. Le lacrime, lo sgomento e l’afflizione si mischiano alla cupa rassegnazione, all’indifferenza; gli appestati, ormai prossimi alla morte, urlano i loro peccati o supplicano una benedizione, mentre i risanati e i beccamorti festeggiano la guarigione o sfidano la sorte con balli, canti, orge e banchetti.

Werner Herzog, nel film “Nosferatu, il principe della notte”, realizzato nel 1979, restituisce il clima e le atmosfere della peste. In una scena diventata iconica, la protagonista Lucy Harker – interpretata da una lunare Isabelle Adjani – si aggira attonita nella piazza di Wismar, città sul Mar Baltico sconvolta dalla pestilenza. Nelle strade la presenza della morte si intreccia con l’anelito disperato di un palpito dionisiaco. Attorno alle bare si consumano le danze macabre dei superstiti. Edonismo e dolore compongono un quadro maestoso e grottesco. | VIDEO |

NEL SEICENTO LA PESTE TORNA A COLPIRE

Siamo nel cuore del Seicento, secolo di contraddizioni, restaurazioni autoritarie, nuove teorie politiche e invenzioni. Galileo Galilei ha lasciato il segno: sulla scia del suo metodo inizia a diffondersi una nuova cultura basata sulla ragione come unico strumento di conoscenza. Nasce il moderno metodo scientifico. L’Europa è scossa dalla Guerra dei Trent’anni, ultima spietata espressione delle guerre di religione. Il baricentro dello sviluppo economico si sposta nel nord Europa grazie all’ascesa di Olanda e Inghilterra. L’Olanda, in particolare, incardina la sua formidabile crescita su due fronti: in Europa diventa il faro della tolleranza religiosa e della libertà di pensiero, mentre nel mondo rafforza i suoi possedimenti coloniali. Di segno opposto il cammino della presuntuosa Spagna, avviata verso un irreversibile declino per non aver saputo trarre vantaggio dall’afflusso dell’oro americano; una crisi lacerante, i cui contraccolpi si avvertono soprattutto in Italia dove la Corona Spagnola malgoverna tra corruzione, inefficienze, oppressione fiscale e ripristino del sistema feudale. Ad aggravare il quadro italico, il ritorno della peste.

Tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, due epidemie di peste devastano il ducato di Milano: la prima epidemia, nota come “peste di San Carlo“, imperversa nell’estate del 1576, nonostante le rigorose misure precauzionali prese dalle autorità. Ben più grave la seconda ondata che nel 1630 provoca un numero di vittime enorme, suscitando profondo sgomento tra i contemporanei e ispirando alcune tra le più significative pagine dei Promessi Sposi di Manzoni. Ancora più spaventosa la strage che nel 1655 si compie nel Regno di Napoli dove il veleno batterico uccide 400mila persone. Un lugubre annuncio dell’epidemia che spopolerà Genova l’anno dopo.

GENOVA AL TEMPO DELLA GRANDE PESTE DEL 1656-1657

Quando la peste abbatte la sua scure, Genova è ancora una potenza marittima che sta affrontando con determinazione una congiuntura sfavorevole. Nel corso del Cinquecento la città vive il suo periodo d’oro e si guadagna i gradi di principale finanziatore della Spagna. Le banche genovesi si arricchiscono prestando soldi alla Monarchia spagnola in cambio dei metalli preziosi provenienti dalle miniere delle colonie mesoamericane, ricchezze che rendono l’aristocratica Genova uno dei centri finanziari, commerciali ed artistici più importanti del mondo. Tuttavia, lo stretto legame con la Spagna è anche la causa della lenta decadenza della città. Quando all’inizio del Seicento l’economia spagnola entra in crisi ed è costretta a dichiarare bancarrotta per l’impossibilità di restituire i propri debiti, l’intero sistema finanziario genovese subisce un contraccolpo. Ulteriormente indebolita dalla concorrenza olandese, sia nel settore bancario, sia nei commerci, Genova affronta le prime avvisaglie del declino intensificando gli scambi commerciali con i porti spagnoli delle Fiandre e del Mediterraneo.

Il governo genovese, pur fedele all’amicizia spagnola, non è un esecutore timoroso, nè un alleato succube. Questa fiera intraprendenza alimenta il malcelato rancore della Spagna che accusa i genovesi di arricchirsi alle sue spalle; non a caso, quando l’epidemia investirà Genova, l’amministrazione spagnola negherà ogni aiuto.

Genova, forte della sua indipendenza economica e politica, affronta la peste da sola. Grazie agli scudi e alle lire depositate nei forzieri del Banco di San Giorgio e nelle casseforti delle ricchissime famiglie genovesi, la città può salvarsi dal collasso definitivo. Per Genova è un’esperienza estrema. Più di una guerra, più di una catastrofe naturale. Senza dubbio, la peste di metà Seicento rappresenta per la Superba il momento più tetro della sua storia millenaria.

Dunque, nella prima metà del XVII secolo, Genova è una città ancora potente popolata da 80mila abitanti e attraversa una fase di grande fervore edilizio e sviluppo urbanistico. Tra il 1630 e il 1632 ottomila operai si prodigano nella realizzazione della nuova cinta muraria: dieci miglia di fortificazioni per un investimento di oltre 10 milioni di lire; in città si costruiscono nuove strade per adeguare le comunicazioni alla circolazione crescente delle carrozze e si procede speditamente all’ampliamento del porto. Nel 1656, anno della peste, il solo traffico di cereali aumenta del 30% rispetto al 1652. Ma quando l’epidemia esplode i cantieri diventano recipienti mortuari: tra le grandi opere pubbliche in corso di costruzione, l’Albergo dei Poveri viene utilizzato come gigantesca fossa comune per supplire all’esaurimento di posti nei cimiteri. Durante il picco dell’epidemia le fondamenta dell’edificio accolgono il numero impressionante di 9mila salme.

Maria Francesca Raggi è una suora e in quei tristi giorni, come tanti altri testimoni della peste, scrive quello che vede. Il 25 giugno 1657, in una lettera al padre, rappresenta alcuni scorci della città appestata. Sono righe toccanti, di straordinaria potenza descrittiva:

E’ miracolo che io possa ancora scrivere essendo morte tutte quelle persone. Quali poi siano le miserie della povera città di Genova è impossibile il ridirlo, il numero dei morti non si può contare, restano i cadaveri dappertutto insepolti per le strade, non trovandosi chi li possa dare sepoltura. Non ci sono più medici, nè chirurghi, non speziali, non beccamorti, non sacerdoti. Nelle strade pubbliche si trovano monti di cadaveri, anche pascolo degli stessi porci, muoiono le case intere in un giorno due al più, con tanta miseria che ognuno ha per felicità l’essere il primo per non vedere quell’orrore di restare in compagnia di tanti morti senza haver che li sovenga. Tutto va in ruina, con horrore sì grande.

Lettere come questa rappresentano la memoria della peste. Oggi è possibile ripercorrere con straordinaria precisione l’evolversi, quasi giornaliero, dell’epidemia grazie al corpus consistente di fonti. Epistolari, documenti, cronache, annali, atti ufficiali e ricerche storiche sono le formidabili lenti di ingrandimento per “vedere” la Genova del tempo.

CRONACHE DI UNA PESTILENZA

Felicemente risparmiata dalla peste manzoniana del 1630, la Repubblica di Genova, nel biennio 1656-57, viene colpita e decimata dalla “coda” letale della stessa epidemia. All’inizio del 1656 la peste aggredisce la Sardegna e in rapida successione Napoli e Roma. A Genova, nella tarda primavera, scatta un primo allarme. I frequenti rapporti commerciali con le aree colpite rendono la città particolarmente vulnerabile. L’esperienza aveva insegnato che il contatto con persone o merci infette era pericolosissimo; per questo il governo della repubblica genovese decide di proibire i collegamenti con le “zone-focolaio”.

∼ I PRIMI CONTAGI ∼

Purtroppo, malgrado la severa vigilanza, qualche piccola imbarcazione di contrabbandieri, proveniente dalla Sardegna, riesce ad approdare clandestinamente sul litorale genovese e a scaricare “robbe infette“, merci e lane di riciclaggio infestate dalle pulci, terribili vettori del male allora sconosciuti. Contemporaneamente, alcuni profughi in fuga dall’appestata Napoli, riparano a Genova ormai contaminati. Il morbo si insinua, così, all’ombra della Lanterna. Nel quartiere di Sturla, a fine giugno, vengono scoperti i segni inequivocabili della peste nei cadaveri consunti e nerastri di una donna e del chirurgo che l’aveva curata. Nel volgere di qualche ora il morbo colpisce in rapida successione un camallo del porto, alcune famiglie e il commissario del Lazzaretto Foce, un certo Armirotto; l’uomo, padre di sedici figli, viene accusato pubblicamente di diffondere il contagio perchè si ostina a fare la spola tra il lazzaretto e la sua casa. L’epidemia di peste dilaga in un crescendo pauroso e penetra in tutti i quartieri. Nel giro di una settimana dieci, venti, trenta morti. Le prime voci delle disgrazie passano di casa in casa, alimentando panico e diffidenza. Ad aggravare la situazione, l’incertezza dei medici, che per non allarmare la popolazione o per non pregiudicare interessi economici, tardano a dichiarare la città infetta. Il timore di una rovina generale per le enormi perdite che, in caso di prescrizioni, avrebbero minacciato alberghi, locande, industrie e commerci, si mostra più potente dell’amore per la verità e della tutela della salute pubblica. Così le autorità, per un periodo maledettamente prolungato, si adagiano, ostinate, nella politica del silenzio e della smentita. Filippo Casoni, annalista della Repubblica, scrive:

“I pochi medici, che più amanti della verità che dell’applauso, assicuravano che il morbo contagioso andava prendendo piede, venivano derisi o sgridati e da molti indiscreti chiamati nemici della patria e desiderosi della pubblica rovina”

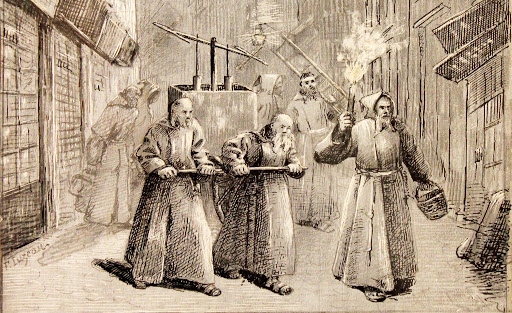

∼ PADRE ANTERO, L’EROE DELLA PESTE ∼

In quella Genova dolente emerge, eroica e sovrumana, la figura di Padre Antero Micone, un frate Agostiniano Scalzo di 36 anni che si dedicherà anima e corpo agli appestati. Sa che entrare in un lazzaretto “è come entrare in una tana di bestie feroci; se uno non è divorato dalla bestia è almeno lacerato“. Padre Antero è ritenuto il testimone più informato e attendibile. E’ impegnato, ogni giorno, sulla linea del fronte dei lazzaretti e prova sulle sue carni la via crucis dell’appestato: le febbri, i vomiti, le dissenterie, il tormento dei bubboni, il marciume delle piaghe. Colpito dalla peste, riesce a guarire, e ad immolarsi – da risanato – nell’incessante opera di assistenza ai malati. Precipita all’inferno per poi uscirne. Con i suoi occhi assiste, ogni giorno, a scenari di morte. Quando più di ventimila cadaveri insepolti affollano i lazzaretti e le strade, deve adeguarsi all’ordine delle autorità più estremo ed intollerabile per il sentimento cristiano dell’epoca: fare cataste di salme, irrorarle di pece e catrame e appiccare il fuoco. Nel luglio del 1656, assieme alla popolazione attonita, affronta persino un’alluvione, che nel pieno dell’epidemia, violenta Genova.

Padre Antero ha lasciato una documentazione straordinaria per la sua completezza e può essere considerato, a pieno titolo, il più autorevole “cronista storico” della pestilenza.

Forse, proprio in seguito al citato nubifragio e ad un inaspettato peggioramento del clima, a partire dal 18 luglio 1656 l’epidemia comincia a declinare. Le anomale forti piogge estive potrebbero aver determinato una riduzione delle temibili pulci, responsabili del contagio.

Nella città inorridita, tuttavia, prende corpo un’altra tragica spiegazione: la peste – sostengono alcuni contemporanei – sembra rallentare perchè ormai ha ucciso quasi tutti… “piuttosto da mancamento di gente da morire che da vero miglioramento…non perchè il morbo mancasse della solita malignità, ma perchè non trovò più pascolo per poterla esercitare“.

In settembre i casi di peste regrediscono, ma sono ancora micidiali, tanto che alcuni lungimiranti testimoni, per nulla rassicurati dalla tanto decantata diminuzione dei contagi, affidano alle lettere i loro sospetti: “Il male fa con noi triegua e non pace. Dicono che il male sii in declinazione, però chi s’ammala non dura più di ventiquattro hore“.

Il 1656 si conclude con il tragico bilancio di 2357 morti, ma con la certezza piuttosto diffusa che la peste sia ormai estinta. Di fronte alla diminuzione dei contagi, i medici pubblicano una relazione in cui si dichiara Genova finalmente guarita dalla pestilenza. Con il conseguente via libera del governo le attività cittadine riprendono, tra ringraziamenti solenni alla SS. Vergine e manifestazioni di gioia. Pie illusioni. Con il passare delle settimane si comprende, purtroppo, che le autorità civili e sanitarie hanno agito con eccessiva leggerezza. Su Genova sta per scatenarsi la grande peste, quella nefasta, che lascerà un segno indelebile nella storia della città.

1657: LA PESTE NEFASTA IRROMPE

Primavera – estate del 1657: Complice il gran caldo e le pessime condizioni igieniche dei vicoli del centro storico (i caratteristici caruggi), pulci, pidocchi e ratti, cominciano a moltiplicarsi e a diffondere il male. Il 18 maggio 1657 la nostra testimone Suor Maria Francesca Raggi, in una lettera al fratello, scrive:

“Il male va continuamente rafforzandosi, non solo per il numero di ammalati che cresce sempre di più, ma anche per la qualità dello stesso, essendo così maligno e violento che dove mette piede atterra tutti egualmente”

“I malati – si legge in altre lettere – muoiono in due giorni“. L’epidemia del 1657 è sicuramente implacabile. La tesi più accreditata dagli storici della medicina è che a Genova la peste mostrò il suo volto più feroce: quello della forma setticemica, un ceppo virulento che non lasciava scampo: mortalità oltre il 90% e sempre entro le 24-48 ore dalla sua insorgenza. Segni particolari: la comparsa dei carboni (pustole scure piene di siero) e le complicazioni nervose.

La città agonizzante è sull’orlo dell’abisso: dolore, pazzia e disordine si materializzano in uno scenario apocalittico. La peste divampa come un incendio, l’orrore si vede e si tocca. Nonostante smentite ed occultamenti, la morte vagabonda dappertutto, seminando cadaveri negli angusti caruggi e nei quartieri patrizi. La città soffoca nell’odore di marcio, alimentato dal caldo estivo esploso prematuramente. Sembra addirittura che l’epidemia si sia rinvigorita di forze, armata di un potenziale doppiamente virulento. I casi di guarigione sono rarissimi, quasi tutti i contagiati muoiono in modo orrendo. I morti crescono, migliaia di cadaveri neri come carbone, gonfi quasi come barili, che brulicano vermi e stillano per ogni parte putredine ingombrano le strade, i lazzaretti e le piazze. Romano da Calice nel suo libro “La grande peste Genova 1656 – 1657“, preziosissima fonte per la ricostruzione di quella catastrofe, scrive:

Noi sappiamo che quando un cadavere entra in decomposizione le pulci lo abbandonano e si diffondono fameliche in cerca di altri corpi viventi dai quali succhiare il sangue vivo e nei quali rigurgitare migliaia di bacilli. Ora chi potrà immaginare il numero enorme di pulci libere disseminate dai più di ventimila cadaveri insepolti? Impossibile per noi fare dei calcoli ma anche questo spiega la valanga di appestati e di morti di questa che noi chiameremmo seconda ondata dell’infezione e che l’annalista Filippo Casoni chiama con un nome crudo “la grande strage”.

Per arginare la grande peste, le autorità genovesi, il clero e la nobiltà cercano di reagire e si compattano per provvedere ai bisogni più urgenti. La città viene divisa in quattro zone, ogni zona in quartieri, ogni casa numerata (è dalla peste che deriva, probabilmente, il sistema della numerazione degli edifici). A capo di ogni quartiere viene nominato un Commissario che ha il compito di far rispettare tutte le decisioni del governo. Accanto a lui operano un medico, un chirurgo, uno speziale e un sacerdote. Si aprono nuovi lazzaretti (alla fine i ricoveri aperti in città saranno una decina), si prendono decisioni senza precedenti e vengono emanate leggi speciali. Per provvedere alla rimozione dei mucchi di cadaveri vengono reclutati, come beccamorti o becchini, cinquecento tra carcerati, forzati e delinquenti. Avanzi di galera e monatti che – come vedremo – nel corso della loro rischiosissima attività, saranno le sguaiate avanguardie di atti e misfatti moralmente deprecabili.

Il numero dei morti è così alto, che in città non si trova neppure il terreno per dignitose sepolture. Se la diffusione “egualitaria” e trasversale del morbo azzera le differenze sociali, il censo torna a giocare un ruolo importante nelle onoranze funebri.

∼ QUEI CADAVERI DATI IN PASTO AGLI SQUALI ∼

I ricchi vengono sepolti nelle chiese, per tutti gli altri si aprono le voragini dei cantieri (come quello del costruendo Albergo dei Poveri) o le fauci degli squali. L’orribile sistema di smaltimento delle salme funzionava così: alla foce del fiume Bisagno, in riva al mare, era situato un enorme cimitero dei poveri (il monumentale cimitero di Staglieno ancora non esisteva). La triste necropoli era formata da fosse comuni dotate di grate subacquee. Quando le buche erano sature di cadaveri si procedeva all’apertura delle cancellate per consentire l’ingresso alle verdesche, squali voraci, che banchettando su quegli anonimi resti, svuotavano il cimitero.

Genova è assediata dai morti. Un’altra sepoltura di massa particolarmente repellente viene praticata nelle viscere della collina dell’Acquasola dove i magazzini di viveri si traformano in depositi di cadaveri infetti. Le conseguenze, sotto il profilo igienico, sono disastrose: il continuo rilascio di umori putrescenti forma un rivo dal fetore insopportabile.

I segni di quella inumazione di massa sono visibili ancora oggi. Nel 1988 gli esperti della Società Speleologica Italiana, esplorando il sottosuolo dell’Acquasola, hanno riportato all’attenzione della cronaca non solo i cumuli di scheletri, teschi e ossa, ma anche il ricordo ormai sbiadito di quella tragedia collettiva. La ri-scoperta delle sepolture della peste, documentata da articoli e inchieste giornalistiche, ha rinnovato gli studi sulla maggior sciagura che abbia mai patito Genova.

Nel 2017, a 360 anni esatti dalla pestilenza, un nuovo sopralluogo ha confermato l’importanza storica del sito dell’Acquasola. |VIDEO |

I genovesi del 1657 sono testimoni di scene sconvolgenti: quando gli spazi non sono più in grado di contenere le vittime del morbo, vecchie imbarcazioni colme di cadaveri vengono trainate in mare aperto e affondate con il loro carico di morte. La peste è ormai padrona della città, i beccamorti sono i suoi lacchè. Romano da Calice restituisce l’immagine della città soggiogata dal morbo:

Ovunque stupore e sgomento. Genova è muta, Genova è morta, non si vede in giro nessuno né si ode voce umana. Un silenzio infinito, traumatizzante, sembra incombere come una coltre nera sulla grande città, sino a ieri palpitante di folla, di voci, di vita.

∼ BECCAMORTI, SCIACALLI E FESTINI ∼

Il silenzio è interrotto dal via vai di carri ricolmi di cadaveri infetti, ammassati uno sull’altro, teste e gambe ciondolanti, occhi spalancati, corpi esposti senza dignità. Figli di Genova accompagnati, nel loro ultimo viaggio, dalle oscenità e dalle bestemmie dei beccamorti che si aggirano euforici nelle strade con i loro cappelli piumati e i pugnali alla cintola. Dissolutezze e dileggio rappresentano il volto mefistofelico della disfatta, gli ultimi esorcismi prima della morte. Nella Genova appestata non è raro assistere a baccanali, orge, congressi carnali. L’imminenza della morte genera depravazione e incoraggia gli impulsi antisociali che si manifestano con sfrenatezza, impudicizia e criminalità crescente.

I suoi passi seguivano gli ordini del demonio che ha la libidine di calpestare sotto i piedi ragione e dignità dell’uomo.

Thomas Mann – La morte a Venezia

La città malata è percorsa da torme di ubriachi e losche figure; gentaglia malvagia – si dice – rende le strade pericolose. Si moltiplicano gli agguati, i casi di rapina e sciaccallaggio e persino gli omicidi. In qualche caso si scopre che alcune persone, presunte vittime dell’epidemia, sono state assassinate. Si perpetuano le nefandezze in uso nel Carnevale di Genova, occasione propizia per regolare i conti, abbandonarsi ad avventure scellerate o liberare i più brutali istinti.

Non occorreva molto per capire che qui gli affetti erano stati un culto, e proprio per questa ragione erano decaduti in vizio e follia. Una razza svuotata di ogni logica e raziocinio s’era aggrappata a questo tumulto informe di sentimenti, e l’uomo era adesso ombra, debolezza, nevrastenia, rassegnata paura e impudente allegrezza. In questa fossa oscurissima, non brillava che il fuoco del sesso, sotto il cielo nero del sovrannaturale.

Anna Maria Ortese – Il mare non bagna Napoli

Agapito Centurione, commissario di quartiere e senatore della Repubblica di Genova, è l’autore di un drammatica lettera che rimane uno dei documenti più incisivi sulle degenerazioni di quei giorni. Genova viene immortalata come un’orribile mischia di vivi e morti. Il brano, incalzante, inizia con la descrizione di beccamorti e sciacalli:

Ho veduto in mezzo alle sciagure universali, beccamorti, vagar per la città, abbondanti d’oro, cantando, suonando, scherzando, mezzi nudi, mezzi vestiti, sempre ubriachi, con piume e fettucce al cappello, pugnale alla cintura sopra alla camisa, lusingati da tutti, senza timor di veruno, non della stessa morte, e questi andar, con gridi di giubilo, trionfando per la città sopra quei carri, nè quali poco dianzi avevano tirato il genere umano alla sepoltura. Ho veduto altresì uomini e donne, scampati alla peste, andar tripudianti per le vie, con gridi, visitar le case appestate, arricchirsi con le loro spoglie; ognuno avrebbe voluto impedirglielo, nessuno sapea come vietarglielo. Bollivano intanto i calderoni de lasagne nell’istesse piazze, dove pochi giorni prima esalavano vapori ferali i cadaveri”.

Padre Antero, a proposito dei disordini morali, aggiunge:

Che havreste creduto? che le persone spaventate et inhorridite stessero sempre melanconiche, modeste e pacate? Voi siete in errore. Si canta, si suona, si salta, si fanno gli amori, né mai si vidde Genova tanto sfacciata, dissoluta e licentiosa.

Dalle cronache del tempo emerge un variegato campionario di miserie umane. La figlia di un orefice, violentata da un beccamorto, è costretta a sposarlo per riparare l’infamia; i suoi parenti la cedono in moglie allo stupratore con una dote di 36mila lire in contanti, una cifra che consente di vivere di rendita, anche con una famiglia numerosa a carico. Altri matrimoni riparatori vengono celebrati in quei giorni…Non di rado i magnifici abiti indossati dalle spose dei becchini sono stati rubati a ricche signore uccise dalla peste. Per ammonire i beccamorti ed interrompere le loro malefatte, il governo installa nelle piazze numerose forche, ma senza risultato. Le autorità sono impotenti e spesso chiudono gli occhi. Genova, del resto, ha un disperato bisogno di becchini e proprio questa condizione di necessità garantisce loro una diffusa impunità. Indispensabili e per questo intoccabili. Il destino della triste categoria è comunque segnato. Su 500 beccamorti reclutati, solo in 20 scamperanno alla morte.

Così odiati, eppure così richiesti, questi inservienti, pagati a peso d’oro, sono i più esposti al contagio. Solitamente ritirano i corpi nudi delle vittime e servendosi di pertiche uncinate o forconi, li trascinano fino ai carri. In tal modo evitano di toccare il cadavere infetto, ma non si fanno scrupoli nel rubare collane, orecchini e gioielli, riservando alle donne decedute un’umiliazione ancora più penosa della morte.

Si consumano così gli ultimi oltraggi prima della lugubre sfilata lungo le strade cittadine, con il groviglio di membra esposte sui pianali dei carri. Per migliaia di genovesi nessuna sepoltura decente, ma solo fosse comuni, ricettacoli di corpi ricoperti di calce e terra nuda.

∼ I PROFUMIERI DELLE ARIE CORROTTE ∼

Contro la peste si tenta di tutto. Esperti cabalisti, con evocazioni talismaniche, cercano – inutilmente – di frenare l’avanzata del morbo. Preghiere e rituali di magia bianca, esoterismo e religione, pratiche irrazionali, ma non solo…

Nella Genova dilaniata dall’ecatombe giunge la notizia che alcuni frati Cappuccini di Marsiglia hanno messo a punto dei profumi molto efficaci per disinfettare edifici e strade. Il governo chiede, forse tardivamente, il loro aiuto. I frati profumieri, divisi in quattro squadre, si dedicano alla sanificazione della città, ammorbando con le loro miscele dalla forte carica insetticida, le case degli appestati, i palazzi del potere, i tuguri dei vicoli. Le misture, composte da minerali tossici e polveri di sostanze aromatiche, bruciate con paglia, sprigionano vapori velenosi e nauseabondi capaci di mandar via “anche li diavoli“. Questo rimedio, generalmente circondato da ilarità e scetticismo, è stato riabilitato, in epoche recenti, da alcuni studiosi. Si ritiene che le misture utilizzate (composte da zolfo, oropimento, antimonio, arsenico, assafetida, cinabro, cumino, litargirio, per citare alcuni ingredienti) siano state realmente efficaci contro le pulci e i ratti, vettori del morbo.

La medicina tradizionale ed accademica si dimostra, al contrario, fallimentare e persino dannosa. Tra le pratiche adottate con maggiore frequenza la somministrazione di rinfreschi, acqua con succo di limone, zucchero e infusi, utili solo a dare sollievo ai malati febbricitanti e assetati. Un altro tentativo, particolarmente barbaro e ripugnante, consiste nell’incisione dei bubboni ad opera di chirurghi chiamati barbieri. Quando il bubbone è maturo i barbieri praticano l’incisione per espellere il pus; la ferita viene poi fasciata con stracci e bende imbevute di disinfettanti e lenitivi. Proprio la carenza di stracci e bendaggi rappresenta, nella Genova appestata, uno dei problemi più urgenti. Particolarmente calzante può risultare l’analogia – una delle tante – con l’insufficienza di mascherine all’inizio della pandemia di Covid del 2020. Sono i corsi e ricorsi della Storia che possono verificarsi anche a 363 anni di distanza. Scrive Padre Antero:

Molti lenzuoli erano necessarij giornalmente solo per stendere l’unguenti, ma quanti ce ne vogliono per nettare le piaghe e se a questo non si provvede le strapunte, e coperte necessariamente han da putrefarsi in breve. V’era tal infermo nel nostro lazzaretto che tanta tela di una camicia al giorno non bastava al suo bisogno. Per molti giorni continui, quando il chirurgo mi levava la tenta, v’apponeva una scudella per ricevere la putredine, ma questa cortesia la fanno a pochi perchè la moltitudine, se non ha stracci da riceverla, se li diffonde su li lenzuoli, e passa le strapunte; onde li poveri infermi natano, per dir così, nella putredine che più li affligge delle stesse piaghe”.

Se l’incisione del bubbone può favorire l’evacuazione dei bacilli, il fatto che venga praticata con rasoi o ferri infetti, provoca, molto spesso, letali setticemie o rinnovati contagi tra pazienti e medici.

Anni 1656 – 57: nelle strade di Genova, si possono incontrare strani individui coperti da una cappa e con le fattezze alterate simili a corvi. Sono medici, nella tenuta, diventata iconica, utilizzata durante le epidemie di peste. I medici vestono solenni toghe, il volto è coperto da una maschera munita di un becco che contiene profumi ed erbe aromatiche per neutralizzare l’orribile fetore emanato dai bubboni. Questo abito protettivo, messo a punto agli inizi del 1600 dal medico francese Charles de Lormes, è interamente in pelle e viene universalmente adottato.

∼ LAZZARETTI, VISIONI INFERNALI ∼

Durante la peste, i lazzaretti offrono gli spettacoli più atroci.

Piene le camere di sterco, la paglia si moveva per le pulci, pedocchi e cimici, il morire di quelli poveri con li vestiti marciti addosso et morivano per lo più nello sterco et orine loro. Qui è fetore intollerabile, qui è orrore continuo di morte, qui è un ritratto vero dell’inferno. Oh Dio, che piaghe spaventevoli si vedono in molti; a taluno manca la polpa di una gamba, un altro ha il petto squarciato, questo ha le vene della gola tutte scoperte, quello ha piaghe sì profonde sulle spalle che vi nasconderebbe un pane, chi ha la faccia tutta carboni che pare uscito da una fornace, nè vi mancano molti che paiano impiagati, no, bensì una sola piaga.

Odore stomachevole, lamenti, urla, sporcizia. Entrare in un lazzaretto provoca uno choc che investe sensi, sentimenti e stati d’animo. Il primo tormento da affrontare è il lezzo ributtante emanato dai bubboni e dalle diarree. Le cronache del tempo riferiscono di malori, svenimenti e attacchi di nausea che colgono i visitatori o gli eroici volontari. A rendere lo scenario ancora più orrendo, la presenza dei frenetici, malati che a causa di altissime febbri ed infezioni precipitano nel delirio maniacale o, ancor peggio, aggressivo. “Trattando con loro – scrive Romano da Calice – si può rischiare anche la vita“. I lazzaretti sono, soprattutto, il luogo dell’addio, delle estreme unzioni, dell’ultima confessione prima della morte. L’assistenza spirituale acquisisce più importanza dell’assistenza medica. Ogni sera i sacerdoti attraversano le corsie e chiedono a gran voce se c’è qualcuno che desidera confessarsi. Ogni malato sa di essere prossimo al trapasso.

∼ CIO’ CHE CONTA NON E’ ESSERE STATI NELLA CASA DELLE TENEBRE, MA ESSERNE USCITI ∼

Quante persone morirono a Genova? Le stime non sono univoche, tutte sono impressionanti. Quella di Genova fu una grande strage. Incrociando le fonti, si può ragionevolmente concludere che i 17 mesi di pestilenza provocarono 50mila vittime su 80mila abitanti. Un bilancio terribile che inchioda la percentuale di mortalità tra il 55 e il 60% della popolazione. All’indomani della peste, Genova si accorse di avere la sua forza-lavoro drammaticamente ridotta: non si trovavano più artigiani e commercianti. Padre Antero riferisce che su 2mila tessitori ne rimasero vivi solo 59; su 400 filatori i sopravvissuti furono 40, dei 2400 mendicanti si salvarono in 30. Le cronache del tempo documentano fedelmente le ferite lasciate dalla peste. Frammenti di una città smarrita.

Le strade piene di lordure mescolate col terreno e in molti luoghi cresciuta l’erba. Li condotti, che danno l’esito all’acqua piovana, quasi tutti guasti e ripieni. Alcune case desolate e cadute. Le chiese prive dei sacerdoti e senza il solito culto; le piazze e i mercati vuoti, le botteghe o serrate, o svaligiate.

♥ LAURA VIOLANTE E SOFIA ♥

La reazione di Genova di fronte all’immane sciagura è straordinaria. Gli atti di coraggio, eroismo e religiosa dedizione offuscano le miserie umane che accompagnano, inevitabilmente, ogni tragedia collettiva. Nobili, religiosi, popolani si gettano nella tremenda mischia contro il flagello, incuranti della fatica e del possibile contagio. Lezioni commoventi di umanità e di appartenenza al bene comune che rimarranno incise nei libri di Storia e nella memoria della città. Moltissime le vicende esemplari, come quella di Laura Violante Pinelli e Sofia Lomellini, due bellissime ragazze, nobili e ricchissime, che lasciano il lusso e gli agi per dedicarsi agli incurabili e ai cronici. Educate, come tutte le ragazze di “buona famiglia”, alle virtù morali e cristiane, chiedono di entrare a tutti i costi in un lazzaretto come volontarie. Ricevuto l’assenso si tagliano i capelli, indossano abiti ruvidi e dimessi e si mettono a disposizione degli appestati col sorriso sulle labbra. Alla stregua di guerriere in trincea, lavorano con abnegazione per alcuni giorni, poi, ghermite dal male, vanno incontro a Dio. Creature angeliche, Laura Violante e Sofia rappresentano il sacrificio di una città che sfiorò davvero l’estinzione.

A loro ♣ ♣, fiori mai appassiti, è dedicato l’intero articolo.

di Rudy Carpegiani e Sveva Siniscalchi – Genoa News Chronicle / Io, reporter