TRATTO DALLA GRANDE STORIA – IL G8 DI GENOVA, LA RICERCA DELLA VERITA’

Su quello che è successo a Genova, durante il vertice del G8, tra il 18 e il 22 luglio 2001, esistono migliaia di fotografie, centinaia di ore di riprese e registrazioni audio. Violenze dei black bloc, cariche e violenze della Polizia; la morte di Carlo Giuliani durante gli scontri in Piazza Alimonda e infine l’irruzione della Polizia nella scuola Diaz, in piena notte, e le torture sugli arrestati nella caserma di Bolzaneto. Qualcosa di impensabile in democrazia, per cui la Corte europea dei Diritti dell’Uomo condannerà l’Italia per le torture inflitte a centinaia di cittadini. Ma non dobbiamo credere che la ricerca della verità sia stata facile, anzi. La ricostruzione dei fatti è costata fatica e sacrifici: alcuni testimoni hanno perso il lavoro, i giudici hanno subìto attacchi e i vertici della Polizia sono stati condannati per falso. La Corte europea dice anche che “la Polizia italiana si è impunemente rifiutata di collaborare con la Magistratura, un comportamento eversivo rispetto ai compiti della Polizia, che ha impedito l’accertamento delle responsabilità”. Parole durissime. In effetti, dopo vent’anni da quegli atroci misfatti, abbiamo una ricostruzione giudiziaria solo di alcuni episodi. Su molte vicende non si è indagato, su altre sì. E grazie al lavoro della magistratura abbiamo la ricostruzione dell’accaduto e delle condanne penali proprio degli episodi meno documentati dalle riprese video, cioè dei pestaggi alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto.

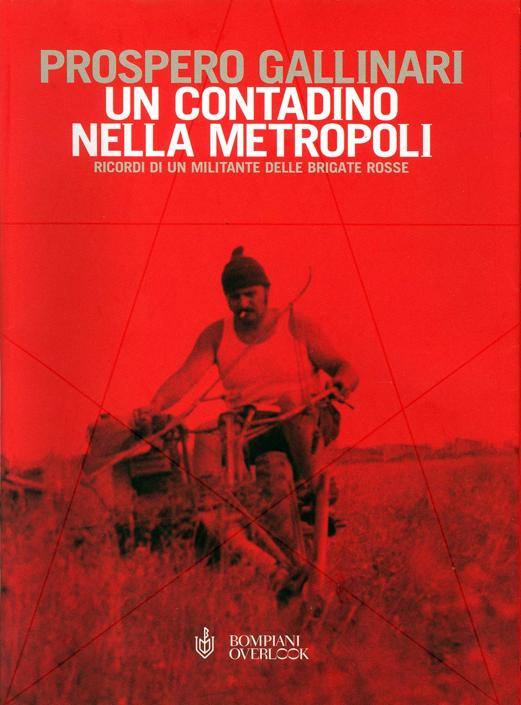

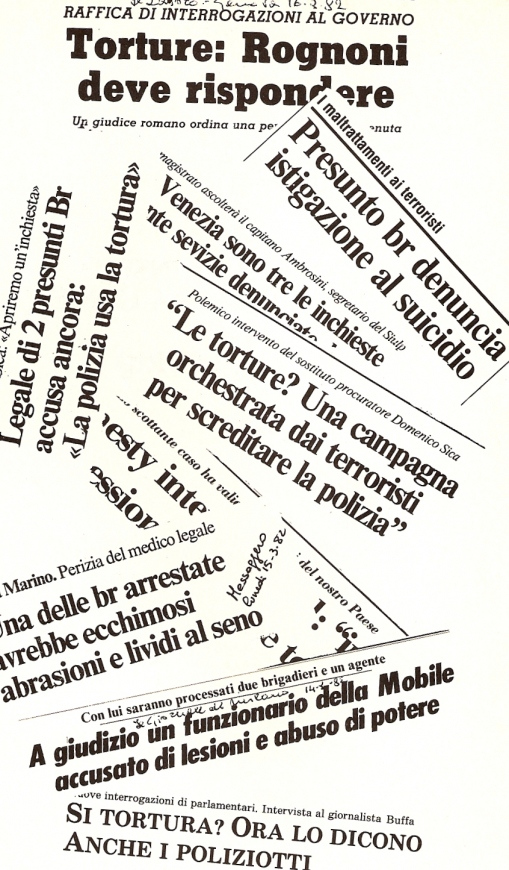

Come puntualizzato da Amnesty International a Genova si verificò la più grave violazione dei diritti umani in una democrazia occidentale dal dopoguerra. Intendiamoci, il G8 non rappresenta l’unica ed estesa violazione commessa dalle nostre forze dell’ordine. Purtroppo non si tratta di un fatto isolato. Limitandoci al solo dopoguerra, prima, ma anche dopo il G8, le nostre forze dell’ordine hanno applicato metodi illegali e brutali: dalle torture inflitte a uomini e donne delle Brigate Rosse, fino alle uccisioni violente di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi o al diluvio di violenze scoperte nel 2021 all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, tanto per citare i casi più noti. Scorie da ventennio fascista che ancora oggi inquinano ambienti militari e polizieschi refrattari, purtroppo, a riforme profonde e radicali.

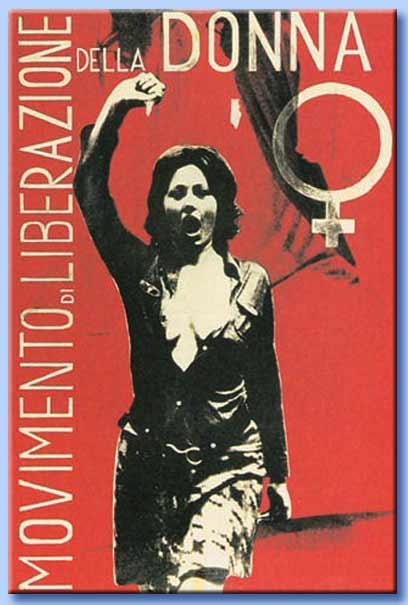

Per manifestare a Genova, i movimenti critici contro globalizzazione, modelli di mercato e neo-liberismo, si riuniscono nel Genoa Social Forum. E’ una rete di quasi 1200 sigle tra cui sindacati, partiti, associazioni, centri sociali e ONG italiane ed estere; tutte di diverse ideologie e di diversa ispirazione: si vai dai cattolici del movimento Pax Christi fino ai ragazzi del Centro Sociale Leoncavallo, e poi l’Arci, i giovani di Rifondazione Comunista, Legambiente, il WWF. Ci sono anche i movimenti della rete Lilliput ispirati a padre Alex Zanotelli. Genova si annuncia come un evento epocale. Arriveranno manifestanti da tutta Europa, la più grande protesta di massa contro la globalizzazione e il vertice del G8 che la rappresenta. Ma con l’avvicinarsi dell’evento cresce anche la tensione e la preoccupazione per l’ordine pubblico. Infatti, accanto ai manifestanti pacifici, esiste una frangia di violenti esterni al Genoa Social Forum: il temuto Black bloc.

I vestiti di colore nero sono la loro divisa, ma sarebbe sbagliato pensare ai black bloc tedeschi, danesi, turchi, americani o italiani, come a un movimento vero e proprio. Si tratta, piuttosto, di una forma estrema di protesta. A partire dal 1999, a Seattle, i no-global manifestano contro le varie riunioni e conferenze del G8, WTO e Fondo Monetario Internazionale; le frange estreme si scontrano aspramente contro la Polizia. Il 15 giugno, a Goteborg, in Svezia, durante la riunione del Consiglio Europeo, si fronteggiano la Polizia e i black bloc. A fine giornata 7 furgoni bruciati, 40 feriti, 600 arrestati e un ragazzo di 19 anni, gravemente ferito dai colpi di pistola di un poliziotto. Il timore di analoghi scontri induce la Banca Mondiale ad annullare la riunione prevista a Barcellona dal 25 al 27 giugno.

Mancano venti giorni al G8 di Genova, la preoccupazione aumenta. Arrivano alla stampa numerose informative, rivelatesi poi false, che parlano di come si starebbero organizzando attacchi alla Polizia durante il summit. Girano voci di lanci di sangue infetto, di tentativi di rapimenti di poliziotti…la tensione è alle stelle. Ma non si tratta solo di voci. Il 16 luglio, di mattina, alla caserma dei carabinieri di Genova San Fruttuoso, viene recapitato un pacco-bomba che scoppia tra le mani di un carabiniere ferendolo gravemente al volto. Altre due bombe, che per fortuna non scoppiano, vengono rinvenute nei pressi dello Stadio Carlini, uno dei luoghi dove si accampano i manifestanti che intanto stanno arrivando. La Polizia si prepara e le Tute Bianche, i Disobbedienti, si allenano a resistere agli scontri con le forze dell’ordine. Si fanno riprendere mentre studiano protezioni per le cariche della Polizia, con caschi, imbottiture di gomma, scudi di plexiglass ed occhialini da piscina contro i lacrimogeni. Dei black bloc non si sa niente, i servizi segreti europei seguono l’evolversi della situazione.

INIZIA IL G8

Genova, 20 luglio 2001 – Black bloc / Foto ©R.PONTI – G.NERI

Genova è stata scelta come sede del G8 dal governo D’Alema. Poi, l’11 giugno, un mese prima del vertice, si insedia il secondo governo Berlusconi. Il centro di Genova viene distinto in tre zone concentriche: la rossa, inaccessibile, dove si terrà il summit, la zona gialla, vietata ai cortei, ma non ai semplici manifestanti e la zona bianca di libero accesso. Nella notte tra il 17 e il 18 luglio viene costruito un muro di otto chilometri composto da blocchi di cemento armato e massicce grate di tre metri. Trentamila genovesi sono isolati, si accede solo da 13 varchi grazie a speciali pass per i residenti. Il trasporto cittadino si ferma, cassonetti e tombini vengono sigillati, porto e aeroporto rimarranno chiusi con batterie di missili contro eventuali attacchi terroristici dal cielo, quasi una premonizione della fatale data dell’11 settembre a cui mancano solo due mesi. La città viene praticamente militarizzata. Molti genovesi decidono di chiudere casa e negozi e andarsene.

Quando le manifestazioni iniziano, mercoledì 18 luglio, sembra quasi di poter tirare un sospiro di sollievo. Il concerto di Manu Chao, a cui assistono più di ventimila spettatori, chiude una pacifica giornata di dibattiti ed eventi. Anche il giorno dopo, giovedì 19, filerà tutto liscio: il primo corteo sui migranti si tiene di pomeriggio e vede sfilare in allegria, tra musica e colori, cinquantamila persone. Venerdì 20 luglio, a Palazzo Ducale, all’ora di pranzo, arrivano i grandi della Terra; le delegazioni vengono ricevute dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Inizia il vertice.

Intanto, dall’altra parte, fuori dalla zona rossa, i manifestanti raggiungono pacificamente le piazze tematiche dove discutere di società, economia, lotta all’Aids, alla globalizzazione e alla povertà. Sembra che vada tutto bene sotto il sole di Genova, ma in realtà tutto sta per cambiare. In Piazza Novi un centinaio di black bloc iniziano a smontare i pali dei segnali stradali, le protezioni metalliche delle aiuole e le pietre del selciato per farne armi. I giornalisti riprendono tutto. C’è anche la Polizia, ma non interviene. A Piazza Trento si riunisce un altro gruppo di black bloc, sono almeno cinquecento: anarchici insurrezionalisti stranieri insieme ad estremisti italiani. Sul loro striscione c’è scritto “Smash” (distruggi). I loro obiettivi sono banche, agenzie di lavoro interinale, macchine in sosta. Devastano, incendiano, sfasciano.

Bersagliano le forze dell’ordine con pietre e bulloni. Sono rapidi e abili a svanire e ricomparire da un’altra parte. Assaltano il carcere di Marassi, poi si dirigono verso Piazza Manin. La catastrofe di Genova sta per iniziare. A Piazza Manin ci sono i manifestanti più tranquilli di tutti, la rete Lilliput. Quando la Polizia arriva i black bloc si sono già dileguati e ad essere oggetto delle cariche sono i pacifisti dalle mani dipinte di bianco. La Polizia carica, spara lacrimogeni, manganella, procede ad arresti. Ma il vero disastro di quel venerdì, la carica che darà inizio a quella che alcuni hanno opportunamente chiamato la battaglia di Genova, sarà l’episodio di via Tolemaide. Una compagnìa di Carabinieri che sta correndo a Piazza Giusti, dove i black bloc stanno devastando tutto, raggiunge l’incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino, proprio mentre sta arrivando il corteo autorizzato delle Tute Bianche.

I Carabinieri hanno davanti un gruppo, probabilmente di black bloc, che li bersagliano con pietre e poi scappano subito. Quella dei black bloc è sempre la stessa tattica, ma stavolta la situazione degenera. Di nuovo le forze dell’ordine sparano lacrimogeni e caricano; a farne le spese, sul lato sinistro di via Tolemaide, sono giornalisti ed operatori. Ma poi i Carabinieri si voltano a destra e caricano il corteo delle Tute Bianche. E’ una carica che il Tribunale riterrà illegale e arbitraria. Il corteo era stato autorizzato e i manifestanti non avevano commesso atti di violenza nei confronti dei Carabinieri. Secondo quanto stabilirà il Tribunale, oltre a sparare i lacrimogeni ad altezza d’uomo, i Carabinieri estraggono e usano anche manganelli fuori ordinanza, pezzi di legno o di ferro avvolti con lo scotch che causano ferite e lesioni gravi. La testa del corteo cerca di disperdersi: indietro non può andare, a destra neanche perchè ci sono i bastioni della ferrovia; l’unica è a sinistra dove c’è una ragnatela di strade: Via Casaregis, Via Montevideo, Piazza Alimonda.

Nelle strade laterali gli autisti dei blindati sembrano impazziti, lanciati ad alta velocità inseguono la folla anche sui marciapiedi. L’intenzione manifesta – chiariranno i giudici della Corte d’Appello – era quella di fare male. I dimostranti reagiscono: chi lancia sassi, chi blocca la strada con i cassonetti, chi arriva ad attaccare i blindati dei Carabinieri, tra cui uno che, isolato dagli altri, viene abbandonato da chi si trova a bordo e incendiato dai manifestanti.

Tra lacrimogeni e gas urticanti infuria la battaglia. Nel caos due jeep sono in mezzo all’avanzata dei Carabinieri. Arrivati in piazza Alimonda uno dei due defender rimane bloccato da un cassonetto dell’immondizia. Dentro – secondo le ricostruzioni ufficiali – ci sono tre carabinieri: uno di loro è un ragazzo di vent’anni, di nome Mario Placanica. Si è intossicato con i lacrimogeni e lo hanno caricato sulla jeep per farlo riprendere. Una cinquantina di manifestanti li attacca con un estintore e un asse di legno. Tra gli assalitori c’è un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani. Partono due colpi, Carlo si accascia a terra.

Non c’è una verità processuale sulla morte di Carlo Giuliani. Il giudice per le indagini preliminari archivia il procedimento come caso di legittima difesa e uso legittimo delle armi. Non si arriverà al processo. Mario Placanica si assumerà la responsabilità di aver sparato, dichiarando di aver tirato in aria, ma alcuni aspetti non sono chiari. Sostengono molte fonti che qualcuno, per depistare le indagini, colpì la fronte del ragazzo morente con un sasso. Dubbi giganteschi anche sulle conclusioni del giudice relative alla traiettoria del proiettile che – secondo una perizia (aggiungiamo noi fantascientifica) – sarebbe stato sparato in aria per poi rimbalzare su un sasso lanciato da un assalitore prima di schizzare verso terra e colpire – uccidendolo – Carlo Giuliani. E’ l’improbabile teoria del rimpallo che lascia semplicemente attoniti.

BLACK BLOC IMPRENDIBILI. POLIZIA FEROCE CON I PACIFISTI

200 feriti, 121 negozi, bar, agenzie, automobili e banche danneggiate e un ragazzo ucciso. Ma il G8 non è ancora finito. Il giorno dopo è previsto il grande corteo internazionale del Genoa Social Forum che si riunisce in assemblea generale. Che fare dopo gli scontri, le cariche, la morte di Carlo Giuliani? Tenere o no il corteo? Giuliano Giuliani, il padre di Carlo, lancia un appello in televisione: “Che il corteo sia pacifico, senza violenze o rappresaglie”. Sono parole cariche di dolore e di dignità. Si decide di fare il corteo e il giorno dopo, dalle prime ore del mattino, cominciano ad arrivare altri manifestanti in città. Sono tanti, tantissimi, ci sono anche famiglie intere con bambini. Non ci sono i Carabinieri, considerati a rischio dopo quello che è successo il giorno prima. Il corteo è autorizzato e sembra svolgersi regolarmente. Poi, all’improvviso, succede di nuovo.

Davanti al corteo arrivano i black bloc a cui si aggiungono estremisti violenti, provocatori e teppisti da stadio, ragazzi col volto coperto armati di sassi e bastoni. Spaccano tutto quello che trovano, provocano le forze dell’ordine con lanci ripetuti di bottiglie, pietre, bulloni, pali di ferro.

Polizia e Guardia di Finanza caricano di nuovo, ma non caricano i black bloc che sono già scomparsi; caricano il corteo che si spezza in due. Una piccola parte riesce a proseguire per il centro della città dove ci sarà il comizio finale del Genoa Social Forum. Il resto, quasi duecentomila persone, rimane imbottigliato tra le cariche della Polizia, un bastione imponente a destra e a sinistra il mare. Di nuovo lacrimogeni, fermi, inseguimenti di manifestanti, intossicazioni da gas e tanto, tantissimo sangue.

In qualche modo il corteo riesce a indietreggiare e i manifestanti si disperdono nelle strade della città cercando di raggiungere la stazione o l’autostrada per fuggire da Genova.

Il G8 è finito e fin qui è la storia di una gestione dell’ordine pubblico completamente fallimentare con episodi gravissimi e la morte di un ragazzo, Carlo Giuliani. La più grave tragedia durante una manifestazione, dalla morte di Giorgiana Masi nel 1977. Ma quello che succede nelle celle di sicurezza di Bolzaneto e la notte di sabato alla scuola Diaz, trasporta i fatti di Genova a un livello di gravità mai raggiunto nel nostro Paese e getta ombre inquietanti sui metodi e comportamenti delle forze dell’ordine. Della notte della Diaz abbiamo solo alcune immagini della scuola dall’esterno, di Bolzaneto nulla, ma nonostante questo la Magistratura riuscirà a ricostruire i fatti e la conclusione sarà scioccante.

DIAZ, LA NOTTE DI SANGUE

Il Comune ha messo a disposizione del Genoa Social Forum la scuola Diaz in via Battisti, formata da due edifici: il Pascoli e il Pertini, uno di fronte all’altro. Nella Diaz-Pascoli c’è l’organizzazione del Genoa Social Forum con il team legale, l’ufficio stampa e Radio Gap. La Diaz-Pertini, invece, è stata adibita a luogo di soggiorno e pernottamento per i manifestanti. A mezzanotte alla Diaz arrivano circa 250 poliziotti per una perquisizione, seguiti da 250 carabinieri che circonderanno la zona. La prima persona che incontrano in strada è un giornalista inglese che si chiama Mark Covell. Finisce all’ospedale in coma con otto costole rotte, un polmone perforato, una mano fratturata e dieci denti in meno. Altre cinque, sei persone che si trovano in strada, tra cui un consigliere comunale, vengono manganellati, arrestati e fatti inginocchiare per terra. A mezzanotte in punto inizia la perquisizione.

Intanto dalla scuola Pascoli, di fronte, alcuni ragazzi stanno riprendendo la scena con telecamerine. Allora, un altro gruppo di agenti entra nella seconda scuola piena di avvocati e giornalisti, distrugge i computer, porta via gli hard disk, le cassette delle telecamere e interrompe la trasmissione in diretta di Radio Gap. Si salveranno solo pochi video, tra cui quello di un giornalista inglese nascosto dietro dietro i cassoni dell’acqua sul tetto della Pascoli. Due ore dopo, alle due di notte di domenica, le numerose troupe televisive accorse sul luogo assistono all’uscita degli arrestati dalla scuola Diaz-Pertini.

E’ una mattanza: sono tutti feriti, coperti di sangue fresco, doloranti per le manganellate subìte. Giovani sotto choc e visibilmente terrorizzati.

La mattina dopo alle 12 c’è la conferenza stampa della Polizia in Questura. La portavoce legge un comunicato imbarazzante che ad ogni riga è una negazione palese dell’evidenza. La Polizia dichiara che le ferite dei ragazzi erano pregresse e che un poliziotto ha subìto una coltellata nel momento dell’irruzione. Ai giornalisti, come prove dei reati, vengono mostrate due molotov, attrezzi da cantiere, telefonini e macchine fotografiche.

I giornalisti sono sbalorditi, chiedono chiarimenti, ma le domande non sono ammesse. In realtà i feriti della scuola Diaz sono 87 ragazzi, cinque in codice rosso, cioè in pericolo di vita, di cui due (il giornalista inglese e una studentessa tedesca di archeologia) arrivati in ospedale in coma. Le accuse ai fermati cadono subito. I presunti black bloc che avrebbero ingaggiato una battaglia con la Polizia, sono in realtà pacifici studenti e studentesse, soprattutto stranieri, il giornalista del Resto del Carlino Lorenzo Guadagnucci e incredibilmente anche un sessantaduenne a cui hanno rotto un braccio, una gamba e dieci costole. Alla storia delle ferite e fratture pregresse non crede nessuno, ma non sarà facile dimostrare la verità.

Il giornalista Lorenzo Guadagnucci, una delle vittime del pestaggio, è uno dei primi a raccontare:

“I poliziotti sono entrati correndo, urlando e immediatamente hanno cominciato a picchiare a colpi di manganelli e di calci le persone che si trovavano di fronte. Questi ragazzi, queste persone, avevano tutti le mani alzate, i più urlavano “No Violence!”. A un certo punto sono arrivati due agenti verso di me. La prima cosa che hanno fatto è dare un calcio in faccia a una ragazza americana che avevo al fianco e al suo fidanzato e mentre io cercavo di aiutarla per tirarsi su, due agenti si sono avventati su di me con i manganelli…quindi io mi sono dovuto riparare, ho alzato le braccia, ho alzato le ginocchia, e hanno iniziato a colpire a casaccio. Sono rimasto sotto questi colpi finchè hanno avuto la forza di colpire. Perdevo sangue, le braccia sembravano deformate perchè i colpi di questi manganelli ti formano dei bubboni, come palline da golf. Avevo una crosta perfettamente circolare sopra la spalla; evidentemente questo agente aveva un manganello elettrico che notoriamente non è tra gli strumenti di ordinanza della Polizia italiana. Finito il pestaggio è cominciata la parte peggiore perchè siamo rimasti per due ore in una condizione di terrore e di abbandono.

Nel frattempo gli agenti ci minacciavano, dicevano “Nessuno sa che siamo qui, possiamo fare di voi quello che vogliamo!”. I più lucidi di noi hanno pensato a un colpo di Stato, altri hanno pensato “Adesso ci ammazzano”. Io da queste manganellate ho riportato la scarnificazione delle braccia. Nel braccio destro si vedeva l’osso. Avevo le due braccia rotte e gli infermieri intervenuti all’interno della palestra mi ingessarono con alcuni cartoni trovati nella scuola, non avevano nemmeno l’attrezzatura per fare queste medicazioni d’urgenza. In più ho riportato la frattura dello scafoide e traumi all’addome e alla schiena. Soprattutto per i colpi all’addome mi trattennero in ospedale per il rischio di emorragie interne”.

Secondo i verbali della Polizia i 93 fermati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, porto d’armi da guerra e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Le prove sono i picconi, le due molotov e la coltellata inferta a un poliziotto durante la perquisizione. Finalmente nel giugno del 2007, in Tribunale, cominciano ad esserci delle ammissioni da parte della Polizia.

dalla deposizione di Michelangelo Fournier, comandante VII nucleo di Polizia:

“Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma unilaterali e a senso unico. C’erano quattro, cinque poliziotti che stavano facendo quello che non doveva essere fatto, cioè stavano infierendo sui feriti. Poco più avanti mi sono imbattuto in una ragazza alta circa 1,80 con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. La cosa più allarmante che ho potuto verificare era che c’erano dei grumi, grumi che sul momento ho scambiato per materia cerebrale. Ero piuttosto spaventato se la devo dire tutta”.

Alla fine le sentenze confermano che nella scuola Diaz la Polizia aveva pestato i ragazzi che non avevano opposto resistenza, ma poichè gli agenti erano a volto coperto, non è stato possibile individuare i responsabili e non è possibile incriminare i singoli agenti. Non si è nemmeno certi di chi avesse partecipato alla perquisizione. Una volta ricostruite le modalità del blitz, rimane da indagare sulle armi e le molotov ritrovate nella scuola. Inoltre un occupante, secondo i verbali della Polizia, ha cercato di accoltellare al cuore un poliziotto. Davvero strano il racconto dell’accoltellamento: l’aggressore è stato subito immobilizzato, ma poi gli agenti non lo hanno identificato, non sanno dire chi fosse stato. Le versioni dell’accaduto cambiano nel tempo e, infine, una perizia dei RIS dei Carabinieri dimostra che la coltellata sul giubbotto è fasulla. Poi si scopre che i picconi sequestrati erano in realtà di un cantiere nel plesso scolastico. Ma è l’indagine sulle due molotov il passaggio chiave di tutto il processo. Dagli interrogatori i magistrati si convincono che le molotov non erano nella Diaz. Trovano anche delle riprese video (realizzate dall’emittente genovese Primocanale) in cui vari dirigenti di Polizia si passano una busta di plastica blu con le due bottiglie, ma non sanno dove sono state trovate. Come scoprire dove sono state prese le molotov senza la collaborazione della Polizia?

Il pm Enrico Zucca pensa di chiedere aiuto al collega che indaga sulle violenze dei dimostranti durante le manifestazioni. L’altro magistrato chiede allora alla Polizia un elenco dei sequestri effettuati durante gli scontri, e interrogando un agente gli mostra le foto delle molotov della Diaz che vengono riconosciute; sono state trovate il pomeriggio in un’aiuola in Corso Italia. Secondo i giudici le molotov sono state trasportate all’interno della scuola per dimostrare la pericolosità degli occupanti. Negli anni successivi il processo presenta una lunga lista di colpi di scena. Le molotov al momento di essere portate in Tribunale non si troveranno più e, addirittura, si aprirà un processo parallelo contro il capo della Polizia Gianni De Gennaro: accusato di induzione alla falsa testimonianza dell’ex Questore di Genova, sarà poi assolto in Cassazione. I vari processi, come dimostrano le numerose intercettazioni telefoniche, avverranno in un clima di ostilità verso i magistrati.

GLI ORRORI DI BOLZANETO

Purtroppo per i ragazzi martoriati alla Diaz la nottata non è finita. Infatti, i feriti meno gravi, dopo essere stati medicati in ospedale, vengono arrestati e portati nella caserma di Bolzaneto. La caserma, insieme al Forte San Giuliano, è stata adibita a centro per l’identificazione e carcere temporaneo per i fermati del G8. Di Bolzaneto non abbiamo nessuna immagine, non c’erano telecamere e le denunce dei circa 280 arrestati, principalmente stranieri, si infrangono contro la negazione dei fatti da parte delle forze dell’ordine.

Ma questa volta l’omertà viene rotta da due infermieri penitenziari di Bolzaneto, Ivano Pratissoli e Marco Poggi. Un mese dopo i fatti decidono di testimoniare che cosa hanno visto. Quello che accade a Bolzaneto ha un nome: TORTURA. All’arrivo i fermati vengono fatti passare tra due ali di agenti che li colpiscono ripetutamente e poi piercing strappati a forza, spray urticanti spruzzati sopra la pelle nuda, gas lacrimogeni lanciati senza motivo nelle celle, calci, percosse, minacce continue di sevizie e di morte e l’elenco potrebbe continuare a lungo con una raccapricciante varietà di crudeltà e sadismo. E i responsabili, i colpevoli, non sono solo i poliziotti, tra loro ci sono anche dei medici.

La testimonianza è di Marco Poggi:

“Non si può accettare la violenza gratuita per il gusto di far del male, per il gusto di punire…No, bisogna fare qualcosa, bisogna denunciare. I fermati venivano accolti con botte, dileggio, il telefonino con le note di “Faccetta Nera”, gli insulti urlati “Uno, due, tre, te lo dò io Pinochet!”, “Zecche Comuniste!”. E lì cominciò l’atroce costrizione nella posizione del cigno che consisteva nel tenere le braccia alte contro il muro, la testa contro il muro, il corpo piegato all’indietro. In questa posizione gli arrestati sono stati tenuti per ore, ore…cioè intendo oltre 14, 15 ore bloccati in quella posizione. E se chiedevano di andare in bagno prendevano delle botte. Molti hanno fatto i loro bisogni corporali lì, pensate l’umiliazione…

C’era una ragazza nuda…nuda…ed eravamo quasi tutti uomini, questa ragazza aveva un piercing nel clitoride, e loro sghignazzavano. Poi ho visto il dottore che stava andando verso di lei, perchè quando uno viene arrestato non può avere piercing o certe cose…Allora per prevenire l’intervento del dottore, e adesso vi spiego il perchè, ho preso le pinze che i medici usano per suturare, le ho passate alla ragazza che così ha potuto togliersi il piercing. Perchè in un episodio precedente il dottor Giacomo Toccafondi (soprannominato dottor Mimetica) aveva strappato il piercing dal naso di un ragazzo. Questo era l’ambiente di Bolzaneto. Per questo passai le pinze alla ragazza affinchè provedesse lei stessa a togliersi il piercing dalle parti intime…Immaginate cosa sarebbe successo se quel medico avesse visto quell’ornamento…Sono stati talmente tanti gli episodi di sadismo e tortura…Un ragazzo è stato denudato e riempito di spray urticante. Un altro ragazzo, uno spagnolo, aveva un versamento enorme in un testicolo, sono diventato matto due ore per mandarlo in ospedale…Due ore…e poi alla fine il dottor Toccafondi mi dice: “Oh, il tuo protetto non ha niente!”. Aveva un versamento sanguigno nel testicolo sinistro per i calci ricevuti…

Poggi e Pratissoli sanno bene che la loro vita cambierà dopo la testimonianza. Scelgono di affrontare le conseguenze. Nel firmare la sua deposizione davanti al giudice, Poggi dirà: “Sto firmando la mia uscita dal carcere, perderò il lavoro”. Il giudice ribatte: “No, sono altri che non potranno più lavorare in carcere”. Sarà Poggi ad avere ragione.

Racconta ancora l’infermiere Poggi:

Cominciavano ad arrivare delle telefonate mute. Dovevo andare a lavorare, mi arriva la telefonata di un agente, un mio carissimo amico: “Non venire qui, non venire qui, perchè ti stanno preparando il comitato di benvenuto”. Io non andai. Dopo due, tre mesi mi sono trovato la macchina danneggiata, coi vetri in frantumi…per tre volte…

Marco Poggi perde il lavoro, ma continua per la sua strada e racconta le torture in un libro che intitola ironicamente “Io, l’infame di Bolzaneto, il prezzo di una scelta normale”.

Ho sentito tante menzogne su Bolzaneto. Tante menzogne per proteggere tutti coloro che hanno disonorato la divisa e il Paese. In un Paese civile non ci vuole l’omertà, ma questo non riguarda solo la mafia, riguarda tutti gli ambienti. Bisogna denunciare se si vuole davvero progredire. Io credo che un uomo, quando prende una decisione, deve essere uomo fino alla fine, altrimenti diventa un quaquaraquà; e tra i molti che ho conosciuto, anche importanti, nel periodo del dopo Genova, tanti si sono rivelati quaquaraquà.

Anche il più terribile degli incubi prima o poi termina. Alla fine i manifestanti torturati vengono portati nel carcere di Alessandria. Racconteranno che dopo l’orrore che hanno vissuto, persino la prigione è stata un sollievo. Dopo tre giorni, i giudici per le indagini preliminari li fanno rilasciare. Gli italiani vengono liberati e gli stranieri accompagnati al confine. Iniziano i procedimenti penali per i fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto.

QUELLE TORTURE IMPUNITE

Davanti a circostanze di una tale gravità, persino l’ordinamento giuridico italiano, che pure ha dovuto attrezzarsi per far fronte al terrorismo e alla mafia, si rivela inadeguato. Quando facciamo il bilancio giudiziario della vicenda G8 è bene ricordare che nessun agente, nessun funzionario, nessun dirigente ha fatto un solo giorno di galera, come ha rimarcato la Corte Europea dei Diritti Umani. Le uniche persone che sono finite in carcere sono alcuni manifestanti che sono stati condannati con pene pesantissime fino a 13 anni di carcere per alcuni episodi di vandalismo, devastazione e saccheggio. Ed è paradossale se pensiamo che questi manifestanti, pur commettendo reati, non hanno aggredito persone, mentre agenti e funzionari hanno torturato persone. Dopo 11 anni per i fatti della Diaz vengono condannati 25 agenti, ma tra indulto e prescrizione, nessuno andrà in carcere.

Rimane in piedi soltanto la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per il reato di falso aggravato per 6 dirigenti e funzionari. Sono i vertici delle forze dell’ordine: tra di loro Franco Gratteri, capo della Direzione Centrale Anticrimine, Gilberto Caldarozzi, capo del Servizio centrale Operativo (SCO), Giovanni Luperi, capo del Dipartimento Analisi dell’AISI (ex SISDE), Vincenzo Canterini, all’epoca comandante del Reparto Mobile di Roma e Spartaco Mortola, ex capo della Digos di Genova. Massimo Nucera, il poliziotto che finse l’accoltellamento, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi, ma il reato è stato prescritto. La Polizia l’ha sanzionato con la decurtazione di un giorno di stipendio. Per Bolzaneto le condanne sono 44, tutte prescritte ad eccezione di 7 che hanno beneficiato dell’indulto. Nessun condannato è andato in carcere. L’agente Luigi Pigozzi, che ha avuto la condanna più alta del processo Bolzaneto, 3 anni e 2 mesi, è stato in seguito condannato a 12 anni e mezzo per aver stuprato quattro donne nella Questura di Genova negli anni successivi al G8; la sentenza della Cassazione ha stabilito che Pigozzi non doveva stare in contatto con i fermati perchè già condannato per le violenze a Bolzaneto e per questo motivo il Viminale dovrà risarcire le vittime. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia due volte: nel 2015 e nel 2017 per gli episodi di tortura accaduti a Genova, sia alla scuola Diaz, che nella caserma di Bolzaneto.

Ai terribili fatti del G8 di Genova è stato dedicato un importante film di Daniele Vicari “Diaz, non pulire questo sangue” dove si rende la drammaticità di quello che è accaduto. Un film contestato dalle Autorità di Polizia che hanno messo in dubbio che si trattasse della giusta ricostruzione. In seguito si è potuto accertare che la fedeltà ai fatti era oltremodo corretta.

TRATTO DALLA GRANDE STORIA – IL G8 DI GENOVA, LA RICERCA DELLA VERITA’

CONTENUTI SPECIALI

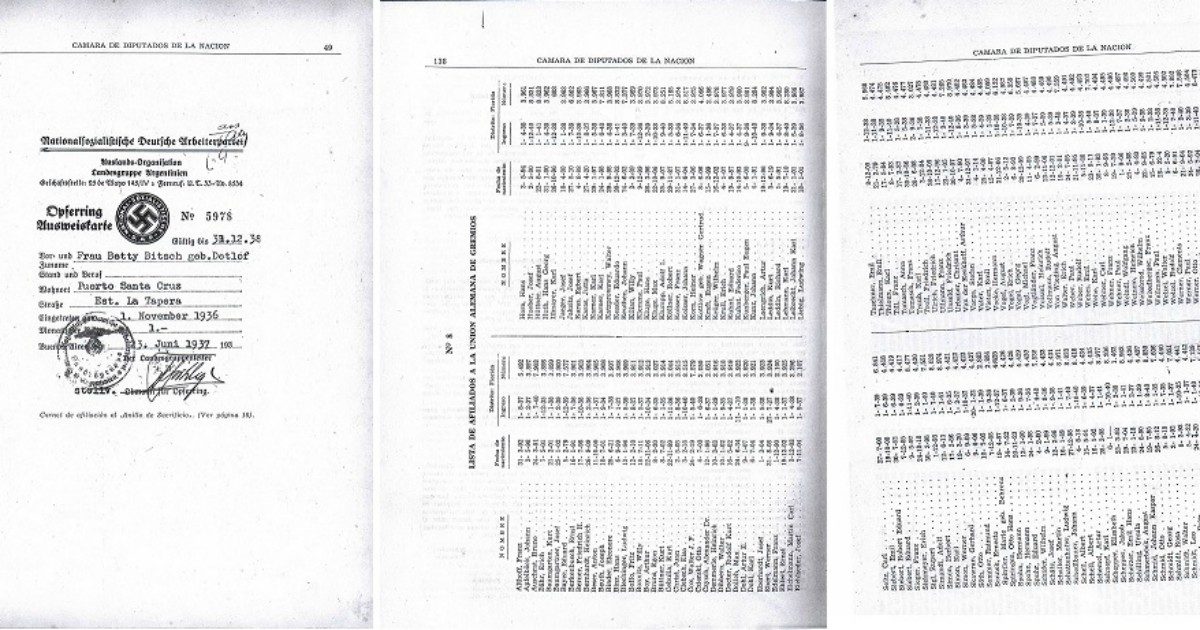

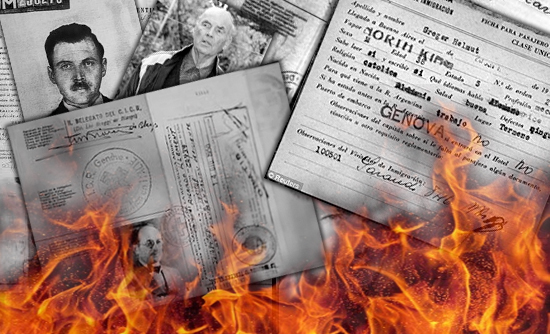

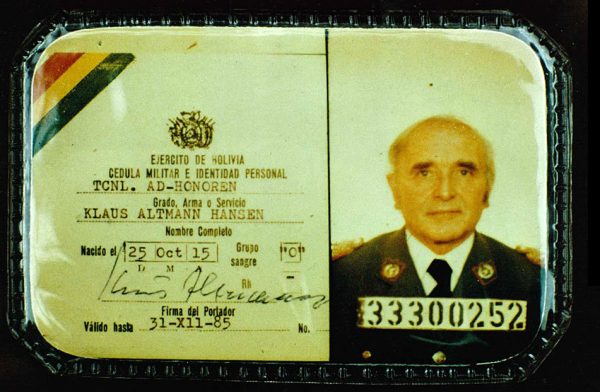

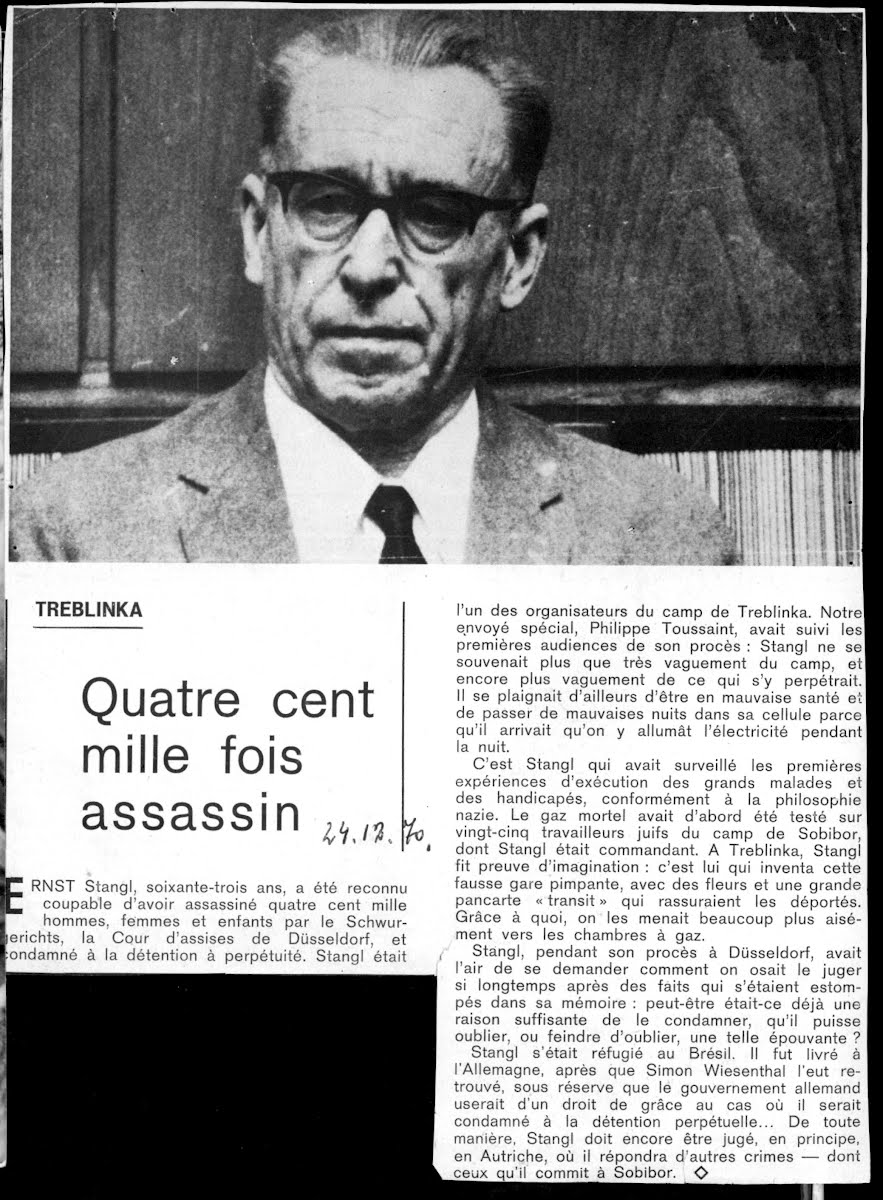

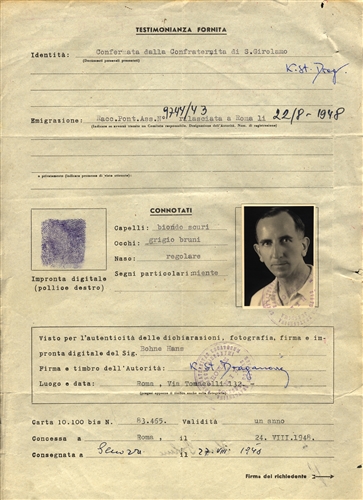

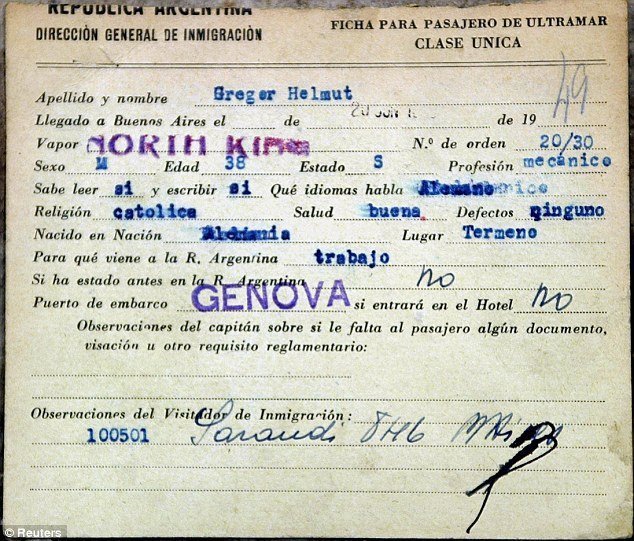

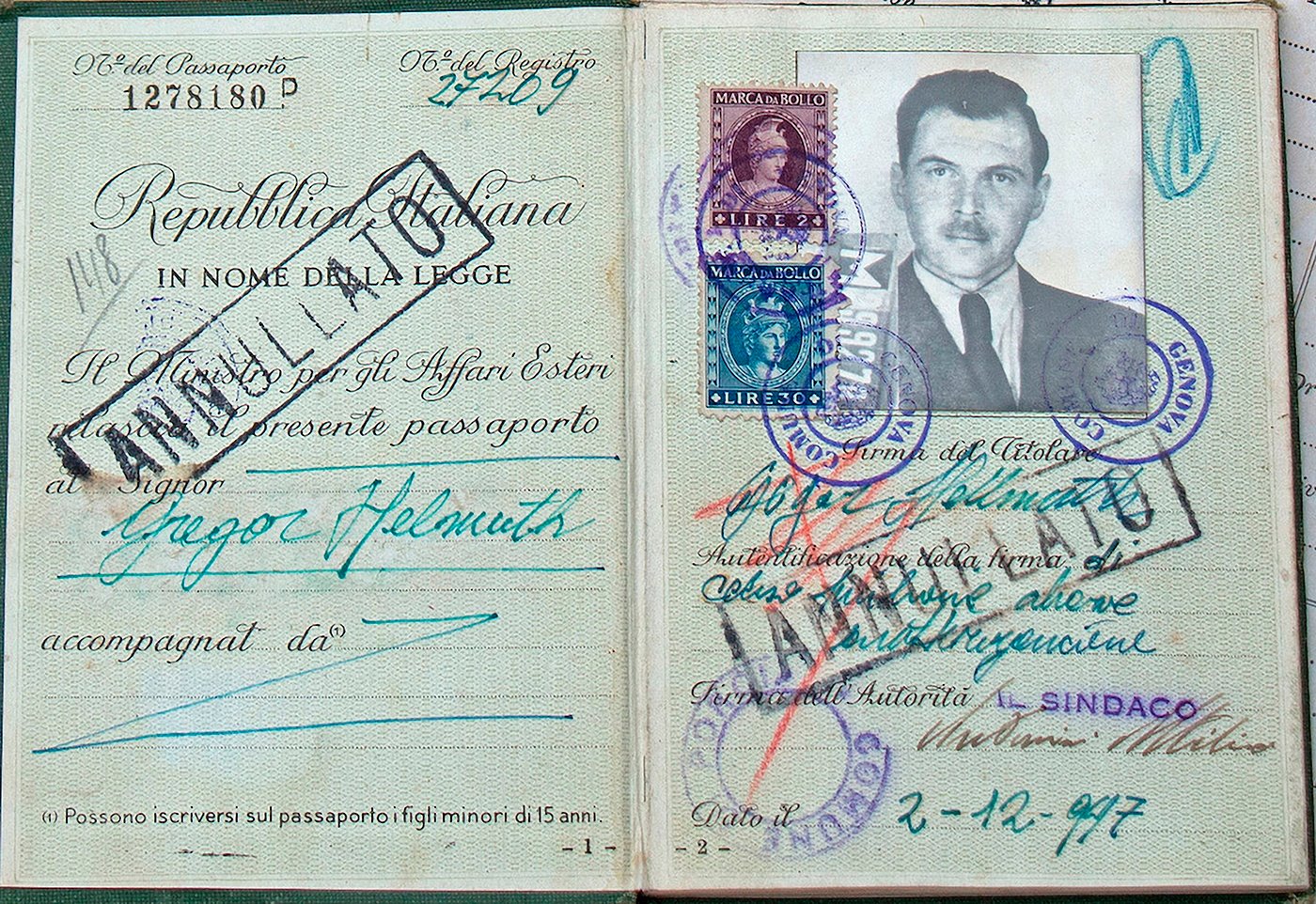

Klaus Altmann, Otto Pape, Riccardo Klement, Helmut Gregor…Ad una prima sommaria lettura questi nomi tedeschi non dicono nulla. E’ la formazione di una squadra di calcio? Sono generalità prese a caso da un vecchio elenco telefonico? A chi appartengono? La risposta è tutta racchiusa in un piano segreto assolutamente sconvolgente. Un piano che ebbe a Genova il suo snodo cruciale.

Klaus Altmann, Otto Pape, Riccardo Klement, Helmut Gregor…Ad una prima sommaria lettura questi nomi tedeschi non dicono nulla. E’ la formazione di una squadra di calcio? Sono generalità prese a caso da un vecchio elenco telefonico? A chi appartengono? La risposta è tutta racchiusa in un piano segreto assolutamente sconvolgente. Un piano che ebbe a Genova il suo snodo cruciale.